- Por tema

- Jesús

- Hay muchas pruebas de la Resurrección de Cristo

- Cristo nos dio todas las pruebas divinas convenientes (cf. SCLG n°6)

- La sublimidad de la Palabra de Cristo

- El trilema de Lewis: prueba de la divinidad de Jesús

- Dios salva: el poder del santo nombre de Jesús

- Jesús, el hombre que habló y actuó como igual de Dios

- La verdad sobre Jesús se puede encontrar incluso en el Corán

- Jesús llegó en el mejor momento para marcar la historia de la humanidad

- Las fuentes rabínicas dan testimonio de los milagros de Jesús

- María

- La Iglesia

- La Biblia

- La profecía del Templo destruido es invariable, a pesar de Juliano el Apóstata.

- Los autores de los Evangelios son testigos oculares o allegados cercanos

- La onomástica apoya la fiabilidad histórica de los Evangelios

- El Nuevo Testamento no ha sido corrompido

- El Nuevo Testamento es el manuscrito mejor atestiguado de la antigüedad

- Los Evangelios se escribieron demasiado pronto para ser leyendas

- El Nuevo Testamento es fiable, lo afirma la arqueología

- El criterio de la vergüenza demuestra que los Evangelios no pueden ser mentira

- El criterio de disparidad refuerza la fiabilidad de los Evangelios

- 84 detalles del Libro de los Hechos de los Apóstoles son confirmados por la historia y la arqueología

- Profecías extraordinarias predijeron la venida del Mesías

- También se profetizó con precisión el momento de la venida del Mesías

- La pintura hiperrealista de las torturas del Mesías por el profeta Isaías

- El profeta Daniel anunció un «hijo del hombre» que es el retrato de Cristo

- Los Apóstoles

- Los mártires

- San Esteban, el primer mártir (+31)

- Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo de Juan y mártir (+155)

- Santa Blandina y los mártires de Lyon, la fuerza de la fe (+177)

- Santa Águeda salva a la ciudad de Catania de la lava (+251)

- Santa Lucía de Siracusa, virgen y mártir de Jesucristo (+304)

- Tomás Moro, «buen servidor del Rey, pero antes de Dios» (+1535)

- El martirio de Pablo Miki y sus compañeros (+1597)

- Los mártires de Angers y de Avrillé (+1794)

- Las dieciséis mártires carmelitas (+1794)

- El padre Dung Lac y sus 116 compañeros martirizados en Vietnam (siglos XVII - XIX)

- Afronta la tortura para expiar su apostasía (+1818)

- Blaise Marmoiton, epopeya de un misionero en el fin del mundo (+1847)

- San Maximiliano Kolbe, el caballero de la Inmaculada (+1941)

- Los monjes

- Los Padres del desierto (siglo III)

- San Antonio del Desierto, el «padre de los monjes» (+356)

- San Benito, patriarca del monacato occidental (+550)

- San Bruno Cartujo, milagro de la vida oculta (+1101)

- El Beato Ángel Agustín Mazzinghi, el carmelita coronado de flores (+1438)

- Las profecías cumplidas del monje Abel para Rusia (+1841)

- Los 29.349 milagros de San Chárbel Maklouf (+1898)

- San Padre Pío: las maravillas de Dios a través de «un humilde hermano que reza» (+1968)

- La sorprendente muerte del padre Emmanuel de Floris (+1992)

- Las profecías del Padre Païssios, del Monte Athos (+1994)

- Los santos

- Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María (-19)

- San Nazario, apóstol y mártir (+68 o 70)

- Ignacio de Antioquía: sucesor de los apóstoles y testigo del Evangelio (+117)

- San Gregorio, el taumaturgo (+270)

- San Martín de Tours, padre de la Francia cristiana (+397)

- San Lupo, el obispo que hizo retroceder a Atila (+623)

- Santo Domingo de Guzmán, atleta de la fe (+1221)

- San Francisco, el pobre de Asís (+1226)

- San Antonio de Padua, «el santo que todo el mundo ama» (+1231)

- Santa Rosa de Viterbo: cómo la oración cambia el mundo (+1252)

- San Simón Stock recibe el escapulario del Carmen (+1265)

- La extraña barca de San Basilio de Riazán (+1295)

- La absoluta confianza en Dios de Santa Inés de Montepulciano (+1317)

- La extraordinaria conversión de Miguelina de Pesaro (+1356)

- San Pedro Tomás: una confianza inquebrantable en la Virgen María (+1366)

- Santa Rita de Casia, la que espera contra toda esperanza (+1457)

- Santa Catalina de Génova, o el fuego del amor de Dios (+1510)

- San Antonio María Zaccaria, médico de cuerpos y almas (+ 1539)

- San Ignacio de Loyola: a la mayor gloria de Dios (+1556)

- Alonso Rodríguez, el santo jesuita portero (+1617)

- Martín de Porres regresa para acelerar su beatificación (+1639)

- Virginia Centurione Bracelli: cuando las cosas se ponen difíciles (+1651)

- Santa María de la Encarnación, «la Santa Teresa del Nuevo Mundo» (+1672)

- Francisco de Jerónimo lee los corazones (+1716)

- Rosa Venerini o la perfecta voluntad de Dios (+1728)

- Juana Antida Thouret: donde Dios quiera llamarla (+1826)

- Cuando el monje Serafín contempla al Espíritu Santo (+1833)

- Camille de Soyécourt, bendecida por Dios con la virtud de la fuerza (+1849)

- Bernadette Soubirous, la pastora que vio a la Virgen María (1858)

- San Juan María Vianney, la gloria mundial de un cura de pueblo (+1859)

- Gabriel de l’Addolorata, el «jardinero de la Virgen María» (+1862)

- En Grenoble, el «santo abate Gerin» (+1863)

- Beato Francisco Palau y Quer, amante de la Iglesia (+1872)

- Los Santos esposos Luis y Celia Martin (+1894)

- La madurez sobrenatural de Francisco Marto, «consolador de Dios» (+1919)

- Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia (+1938)

- Hermano Marcel Van, «una estrella ha nacido en oriente» (+1959)

- Los Doctores

- Los místicos

- Santa Lutgarda y la devoción al Sagrado Corazón (+1246)

- Santa Ángela de Foligno y la «Señora Pobreza» (+1309)

- San Juan de la Cruz, poeta y psicólogo universal (+1591)

- Beata Ana de Jesús, monja carmelita con dones místicos (+1621)

- Catherine Daniélou, testigo de Cristo en Bretaña

- Santa Margarita María ve «el Corazón que ha amado tanto a los hombres» (1673-1689)

- Las predicciones de Sor Yvonne-Aimée sobre la Segunda Guerra Mundial (1922)

- Sor Josefa Menendez, apóstol de la misericordia divina (+1923)

- Edith Royer y el Sagrado Corazón de Montmartre (+1924)

- Rosalía Celak, una mística con una misión muy especial (+1944)

- Visionarios

- Santa Perpetua libera a su hermano del purgatorio (203)

- María de Jesús de Ágreda transcribe la vida de la Virgen María (+1665)

- El descubrimiento de la casa de la Virgen María en Éfeso (1891)

- Sor Benigna Consolata, la «pequeña secretaria del amor misericordioso» (+1916)

- Cuando las visiones de Maria Valtorta coinciden con las observaciones del Instituto Meteorológico de Israel (1943)

- Berta Petit y sus profecías sobre las dos guerras mundiales (+1943)

- Maria Valtorta sólo vio una de las pirámides de Guiza... ¡y con razón! (1944)

- Las 700 visiones extraordinarias del Evangelio recibidas por Maria Valtorta (+1961)

- La asombrosa precisión geológica de los escritos de Maria Valtorta (+1961)

- Se confirman las observaciones astronómicas en los escritos de Maria Valtorta (+1961)

- Descubrimiento anticipado por visión mística de una casa principesca en Jerusalén (+1961)

- Mariette Kerbage, la voyante d’Alep (1982)

- Los Papas

- Los grandes testigos de la fe

- La conversión de San Agustín: «¿Cuánto tiempo dejaré para mañana?» (386)

- Tomás de Vio, conocido como Cayetano, una vida al servicio de la verdad (+1534)

- Madame Acarie o el «libro vivo del amor de Dios» (+1618)

- Pascal y la revelación de los profetas (+1662)

- Madame Isabel de Francia, o el perfume de la virtud (+1794)

- Jacinta, de 10 años, ofrece su sufrimiento para salvar almas del infierno (+1920)

- El padre Jean-Édouard Lamy, «segundo cura de Ars» (+1931)

- Civilización cristiana

- La profundidad de la espiritualidad cristiana

- Coherencia y fuerza de la vida mística en Juan de la Cruz

- El dogma de la Trinidad: una verdad cada vez mejor comprendida

- La incoherencia de las críticas al cristianismo

- El Espíritu Santo se manifiesta hoy como un "nuevo Pentecostés"

- La fe cristiana explica la diversidad de religiones

- El cardenal Pierre de Bérulle sobre el misterio de la Encarnación (+1629)

- Las intervenciones de Cristo en la historia

- Apariciones e intervenciones marianas

- Un manantial, el origen de multitud de milagros en Constantinopla (457)

- Nuestra Señora de las Virtudes salva la ciudad de Rennes (1357)

- María detiene la epidemia de peste en el Monte Berico (1426)

- La Virgen de los Milagros cura a un paralítico en Saronno (1460)

- Cotignac, las primeras apariciones modernas de la historia (1519)

- Savona, 1536: el nacimiento de un santuario (1536)

- La Virgen María salva a los cristianos de la ciudad de Cuzco en Perú (1536)

- La victoria de Lepanto y la fiesta de Nuestra Señora del Rosario (1571)

- Apariciones al Hermano Fiacre (1637)

- El «voto de los concejales» o la devoción mariana de los lioneses (1643)

- Nuestra Señora de Nazaret en Plancoët (1644)

- La Madonna de Laghet (1652)

- Apariciones de San José en Bessillon (Francia, 1661)

- Las confidencias del Cielo a la pastora de Le Laus (1664-1718)

- Zeitoun, un milagro que dura dos años (1968-1970)

- El Santo Nombre de María y la victoria decisiva en Viena (1683)

- El cielo toca la tierra en Colombia: Las Lajas (1754)

- La «M» que María trazó sobre Francia será recordada el 26 de mayo (Sg. XIX)

- La Virgen se aparece y profetiza en Ucrania desde el siglo XIX (1806)

- «Consagra tu parroquia al Inmaculado Corazón de María» (1836)

- En La Salette, María llora junto a los pastores (1846)

- La Virgen María en Wisconsin: «Bienaventurados los que creen sin haber visto» (1859)

- Las apariciones de Gietrzwald, un auxilio extraordinario en Polonia (1877)

- La silenciosa aparición de Knock Mhuire en Irlanda (1879)

- María «Madre Abandonada» aparece en un barrio obrero de Lyon (1882)

- Las treinta y tres apariciones de la Virgen María en Beaugrain (1932)

- La "Virgen de los Pobres" se aparece ocho veces en Banneux (1933)

- La Rosa Mística de Montichiari (1947)

- María responde a los votos de los polacos(1956)

- Zeitoun: cientos de miles de personas han visto a la Virgen María en Egipto (1968)

- «Una Bella Señora» acude al rescate de Francia en Île Bouchard (1947)

- Maria Esperanza y Nuestra Señora Reconciliadora de todos los Pueblos de Betania (1976)

- Luz Amparo y las apariciones de El Escorial en España (1981)

- Las extraordinarias apariciones de Medjugorje y su repercusión mundial (1981)

- La Virgen María profetiza masacres en Ruanda (1981)

- Apariciones y mensaje de la Virgen María en Myrna (1982)

- La Virgen María cura a un adolescente antes de aparecérsele en Belpasso (1986)

- Seuca: la llamada de la «Reina de la Luz» en Rumanía (1995)

- Los ángeles y sus manifestaciones

- Monte Saint-Michel o cómo el cielo custodia Francia

- Los ángeles dan un cinturón sobrenatural al casto Tomás de Aquino (1243)

- Francisca Romana, el juego del cielo y del infierno (+1440)

- El ángel que ayudo a escapar a la Madre Yvonne-Aimée de Malestroit (1943)

- El angélico rescate de las víctimas del accidente en la Autopista 6 (2008)

- Exorcismos en nombre de Cristo

- Una ola de caridad única en el mundo

- San Pedro Nolasco, apóstol de la libertad cristiana (+1245)

- Rita de Casia perdona al asesino de su marido (1404)

- Santa Ángela de Mérici: servir, no ser servida (+1540)

- San Juan de Dios, o Jesús al servicio de los enfermos (+1550)

- San Camilo de Lelis, el reformador de la asistencia hospitalaria (hacia 1560)

- Beata Alix Le Clerc, animada por María a crear escuelas (+1622)

- San Vicente de Paúl, apóstol de la caridad (+1660)

- Margarita Bourgeoys, primera maestra de Montreal (+1700)

- Frédéric Ozanam, inventor de la doctrina social de la Iglesia (+1853)

- Damián de Molokai, un misionero leproso (+1889)

- Pier Giorgio Frassati, la caridad heroica (+1925)

- Sor Dulce, el «ángel bueno de Bahía» (+1992)

- Madre Teresa de Calcuta, una fe inquebrantable (+1997)

- Heidi Baker: El amor de Dios en el corazón de las tinieblas

- Milagros asombrosos

- El milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro (+431)

- Los milagros de San Antonio de Padua (+1231)

- San Pío V y el milagro del crucifijo (1565)

- San Felipe Neri resucita a un joven muerto (1583)

- La resurrección de Jérôme Genin (1623)

- San Francisco de Sales devuelve la vida a una niña ahogada (1623)

- San Juan Bosco y la promesa del más allá (1839)

- El día en el que el sol bailó (1917)

- Pío XII y el milagro del sol en el Vaticano (1950)

- El milagroso rescate de Carlo por Carlos (2016)

- Reinhard Bonnke: 89 millones de conversiones (+2019)

- Curas milagrosas

- El toque de escrófulas: un milagro curativo milenario (Siglos XI-XIX)

- Con más de 7.500 informes de curaciones inexplicables, Lourdes es un lugar único en el mundo (1858)

- «Soy toda misericordia»: Nuestra Señora de Pellevoisin (1876)

- Mariam, la «pequeña nada de Jesús»: una santa de Oriente a Occidente (+1878)

- Gemma, curada para expiar las faltas de los pecadores (+1903)

- La curación de Sor María Josefina Catanea (+1948)

- La extraordinaria curación de Alice Benlian en la Iglesia de la Santa Cruz de Damasco (1983)

- El milagro de la beatificación de Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1990)

- «Para que el mundo crea, tus heridas se abrirán el día 22 de cada mes» (1993)

- El milagro que llevó al Hermano Andrés a los altares (1999)

- El recrecimiento intestinal de Bruce Van Natta: un milagro irrefutable (2007)

- Sin ninguna oportunidad de vivir: la curación milagrosa de un bebé (2015)

- Manouchak, operado por San Chárbel (2016)

- El cáncer de Maya, curado en la tumba de San Chárbel (2018)

- Cuerpos conservados de los santos

- Morir en olor de santidad

- Hallado intacto el cuerpo de Santa Cecilia (+230)

- Estanislao Kostka arde de amor por Dios (+1568)

- Beato Antonio Franco, obispo y defensor de los pobres (+1626)

- Giuseppina Faro, sierva de Dios y de los pobres (+1871)

- El cuerpo incorrupto de Marie-Louise Nerbolliers, la vidente de Diémoz (+ 1910)

- La gran exhumación de San Charbel (1950)

- Bilocations

- Ayunos

- Levitaciones

- Lacrimaciones e imágenes milagrosas

- La Tilma de Guadalupe (1531)

- Las apariciones de la Viergen a Catalina Labouré en el 140 de la rue du Bac en París (1830)

- Las lágrimas de María brotan en Siracusa (1953)

- Teresa Musco, la salvación por la Cruz (+1976)

- Exudaciones de aceite de Myrna y el icono de Soufanieh (1982)

- El icono de Seidnaya desprende una fragancia maravillosa (1988)

- Nuestra Señora llora en las manos del obispo (1995)

- Estigmas

- Todo un convento atraído hacia el Cielo con la venerable Lukarde de Oberweimar (+1309)

- La beata Maria Grazia Tarallo, estigmatizada y mística extraordinaria (+ 1912)

- San Padre Pío, «crucificado de amor» (1918)

- Elena Aiello, un «alma eucarística» (+1961)

- Un triduo junto a Jesús sufriente (1987)

- Jueves Santo en Soufanieh (2004)

- Milagros eucarísticos

- Reliquias

- El velo de la Verónica, conocido como velo Manoppello

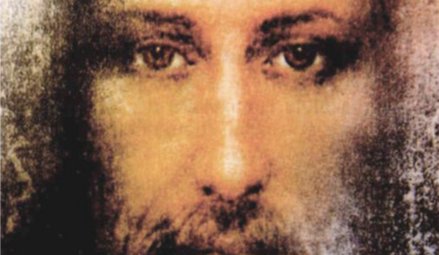

- La Sábana Santa fue, durante siglos, la única imagen en negativo del mundo

- La excepcional historia de la túnica de Argenteuil (30)

- San Luis y los atributos de la Pasión (+1270)

- El milagroso rescate de la Sábana Santa de Turín(1997)

- Estudio comparativo de la sangre de las reliquias de Cristo

- Los judíos descubren al Mesías

- François-Xavier Samson Libermann, judío convertido a la fe en Jesucristo (1824)

- La cita mística de Alfonso de Ratisbona (1842)

- Max Jacob: la inesperada conversión de un artista libertino (1909)

- Edith Stein "unida a Cristo, como una católica, y a su pueblo como una judía" (1921)

- Un judío descubre al Mesías tras la curación milagrosa de su madre: Patrick Elcabache (1958)

- Aron Jean-Marie Lustiger, una elección de Dios (+2007)

- Conversiones musulmanas

- Conversiones budistas

- Conversiones ateas

- La inesperada conversión de un verdugo durante el Terror (1830)

- La conversión de Paul Claudel: un gran poeta cambiado de por vida (1886)

- Madeleine Delbrêl, deslumbrada por Dios (1924)

- C.S. Lewis, un converso a su pesar (1931)

- El día en que André Frossard encontró a Cristo en París (1935)

- El rapero de MC Solaar convertido por la Pasión de Cristo

- El Padre Sébastien Brière, converso de Medjugorje (2003)

- Franca Sozzani, la «papisa de moda» que quería conocer al Papa (2016)

- Nelly Gillant, del mundo de los muertos a la fe católica (2018)

- Testimonios de encuentros con Cristo

- Las experiencias cercanas a la muerte (ECM) confirman la doctrina sobre el fin de los días

- La ECM de Santa Cristina la Admirable, fuente de conversión a Cristo (1170)

- Jesús habla con Alfonso de Ligorio, quien, a cambio, le promete entrar en las órdenes sagradas. (1723)

- Beata Dina Bélanger: amar y dejar hacer a Jesús y María (+1929)

- Gabrielle Bossis, «Él y yo» (+1950)

- La conversión de André Levet en prisión (1969)

- Viaje entre el paraíso y el infierno, una «experiencia cercana a la muerte» (1971)

- Alice Lenczewska: diálogos con Jesús (1985)

- Vassula y la Verdadera Vida en Dios (1985)

- Nahed Mahmoud Metwalli, de perseguidora a perseguida (1987)

- El versículo de la Biblia que convirtió a Elías (2000)

- Chantal, invitada a la corte celestial (2017)

- Historias providenciales

- La intuición sobrehumana de San Pacomio el Grande (+346)

- Predicciones y protecciones de Germán de Auxerre para Santa Genoveva (446)

- Duda de la Providencia: Dios le envía siete estrellas para iluminar su camino (1132)

- La reconciliación sobrenatural del duque de Aquitania (1134)

- Zita y el milagro de la capa (XIIIe)

- Juana de Arco, la historia más bella del mundo (+1431)

- Juan de Capistrano salva a la Iglesia y a Europa (1456)

- Una música celestial consuela a Elisabetta Picenardi en su lecho de muerte (+1468)

- Y una gran luz abrió la puerta de su calabozo... (1520)

- La extraña aventura de Yves Nicolazic (1623)

- Julián Maunoir aprende bretón milagrosamente (1626)

- Pierre de Keriolet: con María nadie se pierde (1636)

- La conversion autónoma de Corea (Siglo XVIII)

- Andrés Bobola predice el renacimiento de Polonia (1819)

- El poema profético que anunciaba a Juan Pablo II (1840)

- Grigio, el extraño perro de Don Bosco (1854)

- Teresa de Lisieux, protectora de los que luchan (1914-1918)

- Reaparece un icono ruso perdido durante más de un siglo (1930)

- En 1947, una cruzada del rosario libera Austria de los soviéticos (1946-1955)

- El descubrimiento de la tumba de San Pedro en Roma (1949)

- Se suponía que iba a morir congelado en las cárceles soviéticas (1972)

- Un agente secreto protegido por Dios (1975)

- La lava se detiene a las puertas de la iglesia (1977)

- Una mano protectora salva a Juan Pablo II con repercusiones providenciales (1981)

- María, la que desata los nudos: el regalo del Papa Francisco al mundo (1986)

- El descubrimiento de Notre-Dame de France por Edmond Fricoteaux (1988)

- María excarcela a un obispo vietnamita (1988)

- Los milagros de Santa Juliana (1994)

- El lanzamiento de las «Vírgenes Peregrinas» por todo el mundo fue posible gracias a la Providencia de Dios (1996)

- El providencial descubrimiento de los edificios del Centro Internacional María de Nazaret (2000)

- Un convento milagrosamente protegido de todos los males (2011-2020)

- Jesús

- ¿Quiénes somos?

- Hacer un donativo

TODAS LAS RAZONES PARA CREER

Lacrimations et images miraculeuses

n°194

En el cerro del Tepeyac (México)

12 de diciembre de 1531

La tilma de Guadalupe

El Nican mopohua es el relato de la aparición del 12 de diciembre de 1531 en el cerro de Peteyac. Escrito en un dialecto azteca de la región de Ciudad de México, muy probablemente poco después de los hechos, relata también el descubrimiento de la imagen de la Virgen María en el manto (la tilma) de Juan Diego. Cuando el indio la abrió para entregar al obispo de la ciudad de México las flores que había recogido de un campo seco en pleno invierno, a petición de la Virgen, y que debían servir como prueba de la autenticidad de la aparición al obispo, la Virgen representada en la tela se reveló a los dos protagonistas y a las demás personas presentes. Más que las rosas, que ya le habían convencido de la validez de las afirmaciones de Juan Diego, es fácil comprender cómo esta imagen conmocionó al obispo. Hoy todavía podemos contemplar la imagen, al igual que hizo el obispo de México hace casi quinientos años. El hecho de que la imagen haya sobrevivido hasta nuestros días, y los notables descubrimientos que su análisis detallado ha hecho posibles, nos explican y confirman el carácter sobrenatural de la aparición, y dan testimonio, a través de los detalles de la imagen, de la delicadeza de la "bella y noble dama"que la creó.

Detalle de la tilma de Guadalupe / © CCO/wikimedia

Razones para creer:

La tela tejida con ayate (fibra de agave), que no suele durar más de veinte años debido a su fragilidad, tenía cuatrocientos sesenta años cuando fue examinada en 1979 por dos científicos estadounidenses, Philip Serna Callahan y Jody Brant Smith. La tilma tiene ahora casi quinientos años y no ha sufrido ninguna alteración.

La imagen ha sido analizada.Richard Kuhn, químico alemán galardonado con el Premio Nobel de Química en 1938, analizó fragmentos de la tela de la tilma que contenían elementos de la imagen, y descubrió que las fibras analizadas no contenían ni imprimación (imprescindible cuando se pinta sobre una superficie irregular para evitar que el color se desprenda y caiga) ni pigmento de origen vegetal, animal, mineral o sintético, lo que sugiere que la imagen no fue pintada por mano humana.

Además, los colores de la imagen no se han desteñido. Sin embargo, la imagen estuvo expuesta a la luz de muchas velas devocionales durante ciento sesenta años, antes de ser colocada en alto. El tiempo, la radiación ultravioleta de las velas, las manos y los objetos que los peregrinos han colocado contra ella, el polvo y la humedad de la pared deberían haber decolorado y alterado los pigmentos.

En 1979, dos científicos estadounidenses, Philip Serna Callahan y Jody Brant Smith, utilizaron técnicas de infrarrojos para descubrir las capas de pintura ocultas bajo la pintura visible de un cuadro. Comprobaron que, aparte de unos rarísimos añadidos posteriores de pintura (tras la mancha producida por el ácido), no se podía explicar ni el tipo de pigmentos que componían la imagen, ni la permanencia de su luminosidad, ni el brillo de los colores. No hay dibujo previo, ni preparación subyacente, ni retoques: el color es uniforme y brillante.

Una fotografía ampliada tomada en 1929 por el fotógrafo Alfonso Marcué González reveló el reflejo de un hombre barbudo en los ojos de la Virgen. Este descubrimiento no salió a la luz hasta 1951, cuando un dibujante, José Carlos Salinas, hizo la misma observación en una fotografía tomada a tamaño natural por otro fotógrafo, Jesús Castaño. Varios oftalmólogos estudiaron entonces el fenómeno. En primer lugar, hay que señalar que, en la imagen de la tilma, los ojos de la Virgen miden entre 7 y 8 mm: probablemente, el tosco tejido del manto impide suponer que hayan sido realizados por manos humanas. En 1956, el doctor Javier Torroella Bueno fue el primer oftalmólogo en establecer que los reflejos observados, colocados en lugares distintos para ojos diferentes, se ajustaban a las leyes de la óptica aplicadas al ojo humano. Este proceso se dio a conocer en la fotografía en el siglo XX, pero fue ignorado por los pintores hasta entonces. Uno de sus coetáneos, Jaime Palacios, hizo una afirmación similar en 1957.

Javier Torroella Bueno también ha demostrado que los ojos de la Virgen presentan un triple reflejo, que sólo puede observarse en ojos vivos y fue descubierto en el siglo XIX. Otro oftalmólogo, Rafael Torija Lavoignet, llegó a las mismas conclusiones tras estudiar la imagen entre 1956 y 1958. Señaló que la localización de los reflejos en los ojos era tan precisa, aunque muy compleja, que no podía atribuirse al azar. También le sorprendió descubrir que, a pesar de estar representados sobre una superficie plana y opaca, los ojos de la Virgen reaccionan a la luz del oftalmoscopio como si estuvieran vivos: el iris adquiere brillo y profundidad. El médico y cirujano Jorge Kuri también dio testimonio de este último descubrimiento en 1975.

La invención de la tecnología digital propició aún más descubrimientos. José Aste Tönsmann, ingeniero licenciado por la Universidad de Cornell (Estados Unidos), logró digitalizar los ojos de la Virgen en la imagen, utilizando el equipo que empleaba en su trabajo en IBM. Su investigación se llevó a cabo en dos etapas: de 1979 a 1982, y luego de 1987 a 1997. Consiguió ampliar los detalles hasta 2.000 veces. En el proceso, descubrió trece imágenes diminutas. La historia del mopohua de Nican nos cuenta que, durante el encuentro con el obispo de México, el día en que Juan Diego le llevó las flores que había recogido, estaban presentes otras personas.El reflejo de sus siluetas permanece visible en la imagen, en los ojos de la Virgen, probablemente porque fue en el momento en que Juan Diego presentó las flores al obispo, y desplegó así su tilma, cuando se imprimió la imagen. Utilizando técnicas de simulación digital, José Aste Tönsmann pudo definir dónde se encontraba la Virgen en ese momento en relación con las demás figuras. Por último, en 2010, el matemático Fernando Oleja Llanes demostró la correlación exacta, de un ojo a otro, de las posiciones y dimensiones de las siluetas de las figuras.

Resumen:

Juan contó a su obispo que una mujer que se le había aparecido como la Madre deDios le había enviado a pedir que se construyera una iglesia. El obispo escuchó, pero se mostró escéptico. A instancias de María, fue el puñado de flores recogidas en el frío del invierno en un páramo donde las espinas y los cardos pugnaban por crecer entre las rocas, y sobre todo la imagen de Nuestra Señora inscrita en la hoja de la tilma, lo que obtuvo la aprobación del obispo. La petición de María fue atendida: el obispo construyó la capilla que ella había pedido.

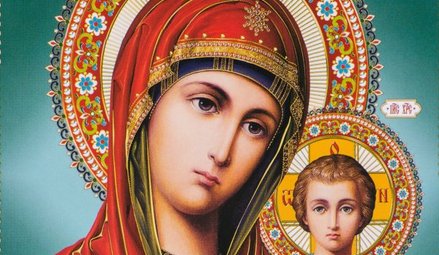

¿Qué aspecto tiene esta imagen? Es una joven de gran belleza, de rostro pálido, sonriente y benévolo. Sus manos están juntas en oración; su cabeza, ligeramente inclinada y doblada hacia la derecha, está cubierta por un velo azul verdoso cubierto de estrellas doradas que cae hasta sus pies. Su vestido, ceñido a la cintura por un estrecho cinturón atado con tela negra, es blanco y está decorado con arabescos florales y dorados. Está de pie sobre una media luna sostenida por un ángel, y está completamente envuelta en un nimbo y rayos de sol que parecen escapar de su cuerpo. Contrariamente a ciertos críticos que afirmaban que esta representación no era más que un sustituto de las imágenes de las divinidades aztecas tradicionales y, por tanto, probablemente fruto de la imaginación de hombres ingeniosos deseosos de utilizar este medio para conducir más fácilmente a las poblaciones nativas al cristianismo, la imagen de "la noble y bella dama", como la llama Juan Diego, no se encuentra en ninguna escultura, pintura o manuscrito azteca. Es más, es una imagen específicamente cristiana, ya que la muestra embarazada del Hijo de Dios. De hecho, se presentó a Juan Diego con el título de "Madre de Dios". Sin embargo, esta representación no pertenece a ninguna de las escuelas iconográficas del cristianismo. Las características que presenta son, por tanto, originales y, desde este punto de vista, nuevas.

Cabe hacer una primera observación. La hoja de la tilma está tejida con ayate (fibra de agave). Un estudio realizado por Isaac Ochoterena en 1946 en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especifica que la variedad de agave utilizada es el "agave popotule". Debido a su fragilidad, la tela de agave no suele durar más de unos veinte años. Pero tenía 460 años cuando dos científicos estadounidenses, Philip Serna Callahan y Jody Brant Smith, la examinaron en 1979. Ahora tiene casi quinientos años y no ha sufrido ninguna alteración. No hay barniz que proteja la imagen, que no está descolorida ni agrietada.

Ya hemos descrito una serie de hechos científicos descubiertos durante los exámenes en profundidad de la imagen de la tilma. Queda un dato importante por presentar: la disposición de las estrellas sobre el manto de la Virgen. Fue un sacerdote conocedor de la cultura náhuatl, Mario Rojas Sánchez, quien intuyó la razón de la disposición asimétrica de las sesenta y cuatro estrellas. Los indígenas de Centroamérica sólo pintaban o dibujaban hechos reales. En la cultura azteca, las representaciones debían corresponder a realidades. Por ello, el padre Rojas pidió a un astrónomo, Juan Homero Hernández Illescas, que comprobara si la posición de las estrellas en el manto correspondía a un fenómeno observable en el cielo. Si su intuición resultaba ser correcta, se reproducirían en el manto las constelaciones que pudieron verse el día en que se imprimió la imagen en la tilma, en presencia del obispo y otras personas, el 12 de diciembre de 1531. Ese día, a las 10.40 de la mañana, se produjo el solsticio de invierno -con diez días de diferencia debido al calendario juliano aún en uso-. Para los aztecas, el solsticio de invierno tenía un gran significado: marcaba la vuelta a la vida del sol, cuyo brillo se prolongaba y aumentaba. La comparación de la imagen de la tilma con los mapas del cielo del observatorio de Greenwich corroboró la idea del padre Rojas, pero de dos maneras particulares: las constelaciones aparecen distorsionadas concavamente, del mismo modo que el planisferio se distorsiona cuando se proyecta sobre un plano bidimensional. Además, las constelaciones aparecen invertidas en la imagen, como si el observador no las mirara desde la Tierra, sino desde el Universo. ¿No sería así como las vería Dios si viera todas las cosas a través de un órgano sensible como nosotros? ¿No es entonces el cielo astral un signo del cielo divino, y el nuevo sol que acompaña al solsticio de invierno un signo del sol de justicia, la luz eterna que es Jesucristo?

De estas investigaciones se desprende que ni el origen, ni la permanencia, ni la perfección de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe pueden explicarse naturalmente. ¿No es ésa la definición de un milagro? Podemos, pues, considerar que la imagen dejada en la tilma autentifica el mensaje, en sustancia, de "la noble y hermosa señora" a los habitantes del país: "Yo soy la Madre de Dios y vosotros sois mis hijos. Rezadme y yo os protegeré y os guardaré en Jesucristo, que es Dios y os ama".

Vincent-Marie Thomas es doctor en Filosofía y sacerdote.

Más allá de las razones para creer:

La proporción áurea, medida de la perfección geométrica, fue descubierta por Euclides en el siglo III antes de Cristo. En un rectángulo de longitud L y anchura l, se define mediante la siguiente fórmula: L/l = (L+l)/L. Así, la proporción áurea se obtiene cuando el cociente de la longitud por la anchura es igual al cociente de la suma de ambos por la longitud. Las proporciones geométricas extraordinariamente armoniosas que se encuentran en la naturaleza corresponden a la proporción áurea. Esta proporción también se conoce como "proporción divina" porque no puede explicarse racionalmente y parece haber sido creada por la mano de Dios. Imitando a la naturaleza según su definición clásica, el arte modela sus creaciones a partir de esta proporción. Un astrónomo cuyo nombre ya hemos mencionado, Juan Homero Hernández Illescas, observó que la imagen de la Virgen de Guadalupe está perfectamente equilibrada porque está compuesta según la proporción áurea. ¿No sugiere también esta propiedad su origen divino?

Ir más lejos:

David Caron Olivares y Jean-Pierre Rousselle, Nuestra Señora de Guadalupe. L'image face à l'histoire et à la science ( Nuestra Señora de Guadalupe. la imagen frente a la historia y la ciencia), Plouisy, Éditions Rassemblement à son image, 2014, 264 p., aquí p. 183-236.