- Accueil

- Par thème

- Jésus

- Il y a de multiples preuves de la Résurrection du Christ

- Le Christ a donné toutes les preuves divines qui convenaient (cf. SCLG n°6)

- La sublimité de la Parole du Christ

- Le trilemme de Lewis : une preuve de la divinité de Jésus

- L'autorité divine du Christ, dont le seul nom chasse les démons

- Dieu sauve : la puissance du saint nom de Jésus

- Jésus, l'homme qui parlait et agissait comme l'égal de Dieu

- La vérité de Jésus transparaît même dans le Coran

- La grandeur sublime de la Passion du Christ

- Le seul homme dont on témoigne au prix de la vie qu'il est ressuscité des morts

- Jésus est venu au meilleur moment pour façonner l’histoire de l’humanité

- Les sources rabbiniques rendent témoignage aux miracles de Jésus

- Marie

- L'Eglise

- La propagation miraculeuse du Christianisme

- La conversion de l’Empire romain au christianisme (392)

- L'Eglise catholique et son magistère existent depuis près de 2000 ans

- Le Magistère infaillible de l'Eglise

- Le concept de Révélation suppose le concept de Magistère

- Le trésor de la doctrine sociale de l'Eglise

- Les innombrables « sceaux de Dieu » recueillis par le Dicastère pour la cause des saints

- Humane Vitae, un argument frappant en faveur du catholicisme (1968)

- La Bible

- La prophétie du Temple détruit est stable, malgré Julien l’Apostat

- Les auteurs des Évangiles sont des témoins oculaires ou de proches associés

- L’onomastique est en faveur de la fiabilité historique des Évangiles

- Le Nouveau Testament n’a pas été corrompu

- Le Nouveau Testament est le manuscrit le mieux attesté de l’Antiquité

- Les Évangiles ont été écrits trop tôt pour être des légendes

- Le Nouveau Testament est fiable, c’est l’archéologie qui le dit

- Le critère d’embarras prouve que les Évangiles ne peuvent pas être un mensonge

- Le critère de dissimilarité renforce la fiabilité des Évangiles

- 84 détails du livre des Actes des apôtres sont confirmés par l’histoire et l’archéologie

- D'extraordinaires prophéties annonçaient la venue du Messie

- Le temps de la venue du Messie a aussi été précisément prophétisé

- La peinture ultraréaliste des tortures du Messie par le prophète Isaïe

- Le prophète Daniel a annoncé un « fils d’homme » qui est le portrait du Christ

- Rapidité et fiabilité de la genèse des Evangiles

- Les Apôtres

- Saint Pierre, chef des apôtres (+64)

- Saint André, le premier des apôtres appelés par Jésus (+45)

- Saint Jacques le Majeur, premier apôtre martyr (+41)

- Saint Jean l’évangéliste, apôtre et « Théologien » : un géant trop méconnu (+100)

- Saint Philippe (+85)

- Saint Barthélémy (+47)

- Saint Thomas, du doute à la Chine (+72)

- Saint Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr (+61)

- Jacques le Juste, « frère » du Christ, apôtre et martyr (+62)

- L’apôtre saint Jude, témoin véridique de la vie de Jésus (+65)

- Saint Simon le Zélote (+60)

- Saint Matthias devenu apôtre après la mort de Jésus (+63)

- Les martyrs

- Saint Jean-Baptiste (+29)

- Saint Étienne, premier des martyrs (+31)

- Rome brûle, l’Évangile perdure (64)

- Polycarpe, évêque de Smyrne, disciple de Jean et martyr (+155)

- Justin de Naplouse, apologète et martyr (+165)

- Sainte Blandine et les Martyrs de Lyon, la force de la foi (+177)

- Apollonius aime la vie, mais la vraie, la vie éternelle (+185)

- Sainte Martine : « Celle-là, Dieu sait son nom. » (+IIIe s)

- Sainte Cécile (+230)

- Saint Saturnin, mis à mort en étant traîné par un taureau (+250)

- Sainte Agathe sauve la ville de Catane de la lave (+251)

- Tarcisius, martyr de l’Eucharistie (+257)

- Alban, de la conversion au martyre (+288)

- Dieu protège la virginité d’Agnès qui s’est consacrée à lui (+305)

- Sainte Lucie de Syracuse, vierge et martyre pour Jésus-Christ (+304)

- Afra, de la prostitution au martyre (+305)

- Sainte Marguerite d’Antioche (+305) apparaît à Jeanne d’Arc pour la préparer à sa mission

- Sainte Julienne de Nicomédie (IVème siècle)

- Ils préfèrent mourir de froid plutôt que de renier le Christ : les quarante martyrs de Sébaste (+320)

- Saint Boniface sème la parole en Germanie (+754)

- La révolte pacifique des catholiques de Cordoue (850)

- Solange, martyre de la pureté (+878)

- Dieu fait d’un lâche un héros de la foi (+1460)

- Thomas More, « bon serviteur du roi, et de Dieu en premier » (+1535)

- Thomas Plumtree meurt ici-bas pour ne pas mourir à la vie divine (+1570)

- Le martyre de Paul Miki et de ses compagnons (+1597)

- Anne Line, pendue pour avoir caché des prêtres (+1601)

- Oliver Plunkett, « coupable de promouvoir la foi catholique » (+1681)

- « C’est lui que j’aime et je suis prête à mourir pour lui » : la néo-martyre Kyranna (+1751)

- Filles de la Charité, elles prédisent la fin des persécutions (+1794)

- Les martyrs d’Angers et d’Avrillé (+1794)

- La dernière messe de Noël Pinot (+1794)

- Les seize Carmélites martyres (+1794)

- À Orange, le Christ accompagne les religieuses jusqu’à l’échafaud (+1794)

- Le père Dung Lac et ses 116 compagnons martyrs au Vietnam (XVIIe - XIXe)

- Angélis de Chio, la folie du martyre (+1813)

- Il brave les supplices pour expier son apostasie (+1818)

- Jésus rend la foi à Jean-Gabriel Perboyre (+1838)

- Blaise Marmoiton, l'épopée d'un missionnaire au bout du monde (+1847)

- Double peine pour le père Chapdelaine (+1856)

- Dominique Cam ne piétine pas la croix, mais l’embrasse (+1859)

- Siméon-François Berneux, le prêtre sarthois devenu évêque et martyr en Corée (+1866)

- Les martyrs d’Ouganda ou l’éternelle répétition des persécutions (1885)

- Miguel Pro, icône du Christ (+1927)

- Mort à 14 ans pour le Christ Roi, José Luis Sanchez del Rio (+1928)

- Le témoignage des sept martyrs de Songkhon (1940)

- Saint Maximilien Kolbe, le chevalier de l’Immaculée (+1941)

- Franz Jägerstätter : il ne pouvait pas être catholique et nazi (+1943)

- Anna Kolesarova, « hostie de la sainte chasteté » (+1944)

- Mgr Janos Scheffler, le pardon aux bourreaux (+1952)

- Stepinac dit non à Tito et reste fidèle à l’Église de Jésus-Christ (+1960)

- La vie offerte des moines de Tibhirine (+1996)

- « Frères à la vie, frères à la mort » (+1997)

- Les moines

- Les Pères du désert (IIIe siècle)

- Saint Antoine du désert, le « père des moines » (+356)

- Saint Benoît, patriarche des moines d’Occident (+550)

- Le Mont Athos (Xème siècle)

- Un abbé en prière pour son siècle : Mayeul de Cluny (+994)

- Saint Bruno le Chartreux, miracle de la vie cachée (+1101)

- Le bienheureux Ange-Augustin Mazzinghi, carme couronné de fleurs (+1438)

- Antonin de Florence : moine, prophète et archevêque (+1459)

- Frère Corradino donne tout et mendie pour donner davantage (+1468)

- Capucin thaumaturge, bienheureux Marc d’Aviano (+1699)

- Les prophéties réalisées du moine Abel pour la Russie (+1841)

- Nimatullah Al-Hardini, empli de la grâce de Dieu (+1858)

- Les 29 349 miracles de saint Charbel Maklouf (+1898)

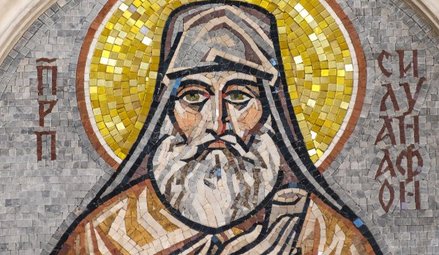

- La prière perpétuelle de Silouane de l’Athos (+1938)

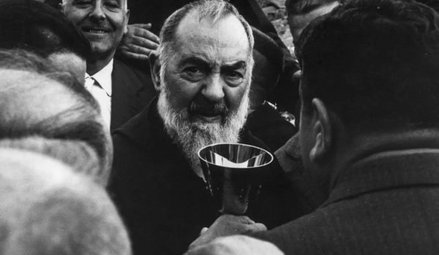

- Saint Padre Pio : les merveilles de Dieu à travers un humble frère qui prie (+1968)

- La mort étonnante du père Emmanuel de Floris (+1992)

- Les prophéties du père Païssios, du mont Athos (+1994)

- L’extraordinaire frère Toufik (+2021)

- Les saints

- La « légende » des saints n’est pas un mythe

- Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie (-19)

- Saint Jean-Baptiste, témoin du Christ annoncé par les prophètes (+28)

- Saint Nazaire, apôtre et martyre (+68 ou 70)

- Ignace d’Antioche : successeur des apôtres et témoin de l’Évangile (+117)

- Saint Grégoire le Thaumaturge (+270)

- Gatien, apôtre de la Touraine (IIIe s)

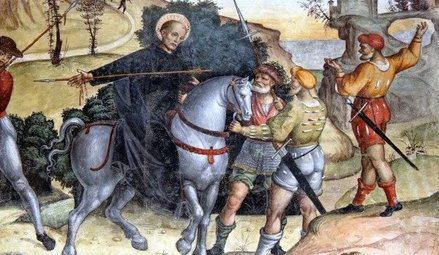

- Saint Martin de Tours, père de la France chrétienne (+397)

- La grande conversion de Fabiola (+399)

- Mélanie la Jeune : par le chas d’une aiguille (+439)

- Syméon monte sur une colonne pour demeurer seul avec le Christ (+459)

- Sainte Geneviève, patronne de Paris (+502)

- Saint Avit de Vienne affirme la divinité de Jésus (+518)

- Saint Remi, l’évêque qui baptisa le roi des Francs (+533)

- Hilaire de Mende, un saint évêque thaumaturge (+540)

- Saint Augustin de Cantorbéry apporte la bonne nouvelle sur la terre des Angles (+604)

- Saint Loup, l’évêque qui fit rebrousser chemin à Attila (+623)

- Saint Ildefonse de Tolède, défenseur de la Vierge Marie (+667)

- Née aveugle, sainte Odile retrouve la vue lors de son baptême (+720)

- Saint Rainer de Pise : la conversion miraculeuse d’un riche négociant (+1160)

- Saint Dominique de Guzman, athlète de la foi (+1221)

- Saint François, le pauvre d’Assise (+1226)

- Saint Antoine de Padoue, le « saint que tout le monde aime » (+1231)

- Sainte Rose de Viterbe : comment la prière change le monde (+1252)

- Saint Simon Stock reçoit le scapulaire du Mont Carmel (+1265)

- L’étrange barque de saint Basile de Riazan (+1295)

- L’absolue confiance en Dieu de sainte Agnès de Montepulciano (+1317)

- Sainte Élisabeth du Portugal, une rose en royauté (+1336)

- L’extraordinaire conversion de Micheline de Pesaro (+1356)

- Le mariage virginal de bienheureuse Delphine de Sabran (+1360)

- Saint Pierre Thomas : une confiance en la Vierge Marie à toute épreuve (+1366)

- Jeanne-Marie de Maillé traverse les humiliations et la misère accompagnée par la Vierge Marie (+1414)

- Saint Vincent Ferrier, mirificus praedicator (+1419)

- Les prodigieux sermons de Bernardin de Sienne (+1444)

- Sainte Rita de Cascia, celle qui espère contre toute espérance (+1457)

- Jacques de la Marche transmet la foi catholique à travers l’Europe (+1476)

- Dieu parle par la bouche de la bienheureuse Madeleine de Panattieri (+1503)

- Sainte Catherine de Gênes, ou le feu de l’amour de Dieu (+1510)

- Saint Antoine-Marie Zaccaria, médecin des corps et des âmes (+ 1539)

- Saint Ignace de Loyola : à la plus grande gloire de Dieu (+1556)

- Pierre d’Alcantara, à qui Dieu ne refuse rien (+1562)

- Saint Pascal Baylon, la gloire mondiale d’un humble berger (+1592)

- Saint Bernardin Realino répond à l’appel divin (+1616)

- Alphonse Rodriguez, le saint portier jésuite (+1617)

- Martin de Porrès revient hâter sa béatification (+1639)

- Virginia Centurione Bracelli : quand toutes les difficultés s’aplanissent (+1651)

- Sainte Marie de l’Incarnation, « la sainte Thérèse du Nouveau Monde » (+1672)

- Jean Eudes, époux du Cœur Immaculé de Marie (+1680)

- Kateri Tekakwitha, une sainte chez les Mohawks (+1680)

- Claude La Colombière prédit son emprisonnement (+1682)

- Saint François de Laval : père de l’Église canadienne (+1708)

- François de Girolamo lit les cœurs (+1716)

- Rosa Venerini ou la parfaite volonté de Dieu (+1728)

- Le succès étonnant des prédications de saint Ange d’Acri (+1739)

- Le pacte de la comtesse Molé avec la Croix de Jésus-Christ (+1825)

- Jeanne-Antide Thouret : partout où Dieu voudra l’appeler (+1826)

- Lorsque le moine Seraphim contemple le Saint-Esprit (+1833)

- Gaspard del Bufalo, le prêtre qui a dit non à Napoléon (+1837)

- La confiance en Dieu de sainte Marie-Madeleine Postel (+1846)

- Camille de Soyécourt, comblée par Dieu de la vertu de force (+1849)

- Bernadette Soubirous, bergère qui vit la Vierge (1858)

- Saint Jean-Marie Vianney, la gloire mondiale d'un petit curé de campagne (+1859)

- Gabriel de l’Addolorata, le « jardinier de la Sainte Vierge » (+1862)

- Michel Garicoïts lève une armée contre l’Antéchrist (+1863)

- À Grenoble, le « saint abbé Gerin » (+1863)

- Antoine-Marie Claret, un tisserand devenu ambassadeur du Christ (+1870)

- Bienheureux Francisco Palau y Quer, un amoureux de l’Église (+1872)

- Thérèse Couderc remet tout entre les mains de Marie (+1885)

- Newman cherche la véritable Église du Christ (+1889)

- Les saints époux Louis et Zélie Martin (+1894)

- La vie en Jésus Christ de Jean de Cronstadt (+1908)

- Celina Chludzinska, une vie entre les mains de Dieu (+1913)

- La maturité surnaturelle de Francisco Marto, « consolateur de Dieu » (+1919)

- Saint André Bessette, serviteur de saint Joseph (+1937)

- Sainte Faustine, apôtre de la divine miséricorde (+1938)

- Mère Marie Skobtsova, une moniale hors du commun (+1945)

- Sainte Joséphine Bakhita, de la souffrance à l’amour (+1947)

- Frère Marcel Van, une « étoile s’est levée en Orient » (+1959)

- Sainte Gianna Beretta Molla donne la vie, au prix de la sienne (+1962)

- Carlo Acutis, faire-valoir de Jésus Hostie (+2006)

- Les docteurs

- Saint Irénée de Lyon, docteur de l’unité (+202)

- Saint Ambroise de Milan, évêque malgré lui (+397)

- Saint Jérôme, traducteur et interprète des Saintes Écritures (+420)

- Saint Augustin (+430)

- L’intelligence d’Isidore de Séville au service de la foi (+636)

- Saint Bernard, abbé de Clairvaux et docteur de l’Église (+1153)

- Saint Thomas d'Aquin (+1274)

- Saint Albert le Grand, les noces de l'intelligence et de la foi (+1280)

- Sainte Catherine de Sienne, épouse du Christ dans la foi (+1380)

- Thérèse d’Avila, piquée par le feu d’amour de Dieu (+1582)

- Pierre Canisius, défenseur de la foi catholique en Allemagne (+1597)

- Saint Robert Bellarmin, défenseur de la foi catholique (+1621)

- Saint François de Sales, docteur de l’Amour divin (+1622)

- Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (+1716)

- Saint Alphonse de Liguori, l'œuvre surnaturelle d'un avocat (+1787)

- Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (+1897)

- Les mystiques

- Sainte Lutgarde et la dévotion au Sacré Cœur (+1246)

- Sainte Gertrude de Helfta, touchée par la grâce divine (+1301)

- Sainte Angèle de Foligno et « dame pauvreté » (+1309)

- Dorothée de Montau, épouse, mystique et sainte (+1394)

- Les révélations reçues par Julienne de Norwich sur l’amour divin (+1416)

- La profonde vie mystique de Catherine Racconigi (+1547)

- Sainte Thérèse d'Avila (+1582)

- Saint Jean de la Croix, poète et psychologue universel (+1591)

- Saint Alphonse d’Orozco est emmené en esprit au Ciel (+1591)

- Sainte Rose de Lima, « un lys parmi les épines » (+1617)

- Bienheureuse Anne de Jésus, carmélite aux dons mystiques (+1621)

- Les visions de Marguerite de Beaune pour la France (1636)

- Les évanouissements du cœur de Maria Angela Astorch (+1665)

- Catherine Daniélou, témoin du Christ en Bretagne (+1667)

- Une fleur au milieu des ruines : Giovanna Maria Bonomo (+1670)

- Mère Maria Villani, épouse mystique de Jésus-Christ (+1670)

- Sainte Marguerite-Marie voit le « Cœur qui a tant aimé les hommes » (+1690)

- Jeanne Le Ber, la recluse de Ville-Marie (+1714)

- Jésus fait de Maria Droste zu Vischering la messagère de son Divin Cœur (+1899)

- Les prédictions de sœur Yvonne-Aimée concernant la Seconde Guerre mondiale (1922)

- Sœur Josefa Menendez, apôtre de la miséricorde divine (+1923)

- Édith Royer et le Sacré-Cœur de Montmartre (+1924)

- La vie mystique de Conchita, épouse et mère (+1937)

- Rozalia Celak, une mystique à la mission très spéciale (+1944)

- Sœur Consolata, en dialogue constant avec Jésus (+1946)

- Don Dolindo fait peindre le visage du Christ, tel qu’il l’a vu (+1970)

- Les extases de Myrna Nazzour (1983)

- Rolande Lefevre (+2000)

- Caterina Bartolotta, mystique d’aujourd’hui (XXIè s)

- Les visionnaires

- Sainte Perpétue délivre son frère du purgatoire (203)

- Anne-Catherine Emmerich

- Saint Malachie d’Armagh voit par trois fois l’âme de sa sœur morte (+1148)

- Les prophéties précises et exactes de la Vierge Marie à mère Mariana de Jesus Torres au sujet de l’Équateur (1599)

- Marie d’Agreda retranscrit la vie de la Vierge Marie (+1665)

- La découverte de la maison de la Vierge Marie à Éphèse (1891)

- Sœur Benigna Consolata, la « petite secrétaire de l’amour miséricordieux » (+1916)

- Quand les visions de Maria Valtorta coïncident avec les observations de l’Institut météorologique d’Israël (1943)

- Berthe Petit et ses prophéties relatives aux deux guerres mondiales (+1943)

- Maria Valtorta ne voit qu’une seule des pyramides de Gizeh… et à raison ! (1944)

- Le village de saint Pierre localisé par vision avant sa découverte archéologique (1945)

- Les 700 extraordinaires visions de l’Évangile reçues par Maria Valtorta (+1961)

- L’étonnante exactitude géologique des écrits de Maria Valtorta (+1961)

- Les observations astronomiques des écrits de Maria Valtorta confirmées (+1961)

- Découverte anticipée par vision mystique d’une maison princière à Jérusalem (+1961)

- Les tours de Jezreel dans les écrits de Maria Valtorta (+1961)

- Mariette Kerbage, la voyante d’Alep (1982)

- Les prophéties révélées à sœur Marie-Nathalie Kovacsics (+1992)

- Les 20 000 icônes de Mariette Kerbage (2002)

- Les papes

- L’Esprit Saint désigne Fabien comme nouveau pape (236)

- Saint Jean Ier, pape et martyr (+526)

- Saint Silvère, un pape contre les hérétiques (+537)

- Saint Grégoire le Grand, modèle des papes (+604)

- Saint Célestin V : à 84 ans, rien ne le prédestinait à devenir Pape (+1296)

- Saint Pie X (+1914)

- Le bon pape, saint Jean XXIII (+1963)

- Saint Jean-Paul II (+2006)

- Les grands témoins de la foi

- Domitille : princesse romaine chrétienne du Ier siècle (+1er s)

- La conversion de saint Augustin : « Combien de temps remettrai-je à demain ? » (386)

- François de Sienne confie tout à la Vierge Marie et lui livre son cœur (+1328)

- Tommaso de Vio, dit Cajétan, une vie au service de la vérité (+1534)

- Madame Acarie ou le « livre vivant de l’amour de Dieu » (+1618)

- Pascal et la révélation des prophètes (+1662)

- Madame Élisabeth, ou le parfum des vertus (+1794)

- Les époux Beltrame : tout entre les mains de Dieu (1913)

- Jacintha, 10 ans, offre ses souffrances pour sauver des âmes de l’enfer (+1920)

- Anne de Guigné, la petite fille qui parlait à Jésus (+1922)

- Le père Jean-Édouard Lamy, un « second curé d’Ars » (+1931)

- Monseigneur von Galen, « le Lion de Münster » (+1946)

- Ce qui a fait persévérer Marie Noël dans la foi (+1967)

- La mission de Maria Gargani : faire aimer le cœur de Jésus (+1973)

- Claire de Castelbajac transfigurée par la joie de Dieu (+1975)

- Le vagabond de Dieu, John Bradburne (+1979)

- L’offrande de Chiara Luce au Christ (+1990)

- La mission de Lucie Dos Santos après Fatima (+2005)

- l'Abbé Georges Lemaître

- La civilisation chrétienne

- La profondeur de la spiritualité chrétienne

- Henri Bergson : « Le mysticisme complet est celui des chrétiens »

- Cohérence et force de la vie mystique chez Jean de la Croix

- Le christianisme offre une clé essentielle pour comprendre la nature humaine

- Le dogme de la Trinité : une vérité de mieux en mieux comprise

- L’incohérence des critiques contre le christianisme

- La loi de Dieu n’est pas arbitraire

- L’Esprit Saint se manifeste de nos jours comme en une « nouvelle Pentecôte »

- La foi chrétienne explique la diversité des religions

- L'imitation de Jésus-Christ

- Les images de la Sainte Trinité selon saint Augustin

- Les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, pour se tourner vers le Christ

- Le chemin de Saint Jacques de Compostelle

- Les miracles des pardons impossibles

- Le christianisme fut un moteur essentiel de l’abolition de l’esclavage

- Le cardinal Pierre de Bérulle sur le mystère de l’Incarnation (+1629)

- La théologie du corps de saint Jean-Paul II

- Les interventions du Christ dans l'Histoire

- Les apparitions et interventions mariales

- Notre Dame du Pilier vient redonner courage à l’apôtre Jacques à Saragosse (40)

- Le Puy-en-Velay (431)

- Une source à l'origine d'une multitude de miracles à Constantinople (457)

- Apparition, prophétie et guérisons de la Vierge Marie dans le Nord de la France (600)

- Plus de mille ans que Marie agit pour les hommes à Foggia (1001)

- Notre Dame des Vertus sauve la ville de Rennes (1357)

- Czestochowa, l’âme de la Pologne (1384)

- Marie fait arrêter l’épidémie de peste au mont Berico (1426)

- Notre Dame des miracles guérit un paralytique à Saronno (1460)

- Notre-Dame de Treize-Pierres, en Aveyron (1509)

- Cotignac, premières apparitions modernes de l'histoire (1519)

- La Vierge Marie porte la Bonne Nouvelle aux Indiens du Mexique (1531)

- Savone : la naissance d’un sanctuaire (1536)

- La Vierge Marie délivre les chrétiens de la cité de Cuzco au Pérou (1536)

- Notre Dame de l’Agenouillée (1550)

- La victoire de Lépante et la fête de Notre-Dame du Rosaire (1571)

- Les apparitions au frère Fiacre (1637)

- Le « vœu des échevins », ou la dévotion mariale des Lyonnais (1643)

- Notre Dame de Nazareth à Plancoët (1644)

- La Madone de Laghet (1652)

- Les apparitions de saint Joseph au Bessillon (1661)

- Les confidences du Ciel à la bergère du Laus (1664-1718)

- Notre Dame des Neiges au secours des soldats catholiques (1716)

- Zeitoun, un miracle de deux années (1968-1970)

- Le Saint Nom de Marie et la victoire décisive de Vienne (1683)

- Le ciel touche la terre en Colombie : Las Lajas (1754)

- Le « M » que Marie a tracé sur la France sera rappelé le 26 mai prochain (XIXe)

- Les 37 000 prières exaucées, gravées dans le marbre d’une basilique parisienne (XIXe)

- La Vierge apparaît et prophétise en Ukraine depuis le XIXe siècle (1806)

- La nuit extraordinaire de sœur Labouré (1830)

- « Consacre ta paroisse au cœur immaculée de Marie » (1836)

- A la Salette, Marie pleure près des bergers (1846)

- Les apparitions de Lourdes, d’authentiques expériences surnaturelles (1858)

- La Vierge Marie dans le Wisconsin : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (1859)

- Pontmain (1871)

- Les quinze apparitions de Notre Dame à Pellevoisin (1876)

- Les apparitions de Gietrzwald, un secours extraordinaire en Pologne (1877)

- L'apparition silencieuse de Knock Mhuire en Irlande (1879)

- Cuapa : la Vierge est en Équateur (1980)

- Marie « Mère abandonnée » apparaît dans un quartier populaire de Lyon (1882)

- Les trente-trois apparitions de la Vierge Marie à Beauraing (1932)

- La « Vierge des pauvres » apparaît à huit reprises à Banneux (1933)

- Face à la Gestapo, elles soutiennent qu’elles ont vu la Vierge Marie (1937)

- La Rosa Mystica de Montichiari (1947)

- Marie répond au vœu des Polonais (1956)

- Ils sont des centaines de milliers à avoir vu la Vierge à Zeitoun en Égypte (1968)

- « Une Belle Dame » vient au secours de la France à l'Ile Bouchard (1947)

- Maria Esperanza et Notre-Dame Réconciliatrice des Peuples de Bétania (1976)

- Luz Amparo et les apparitions de l’Escorial en Espagne (1981)

- Les extraordinaires apparitions de Medjugorje et leur impact mondial (1981)

- La Vierge Marie prophétise les massacres au Rwanda (1981)

- Apparitions et message de la Vierge Marie à Myrna (1982)

- San Nicolas : lorsque Marie visite l’Argentine (1983)

- La Vierge Marie guérit un adolescent, avant de lui apparaître à Belpasso (1986)

- Seuca : l’appel de la « Reine de lumière » en Roumanie (1995)

- Les anges et leurs manifestations

- Les anges gardiens « pour te garder en toutes tes voies »

- Le Mont Gargano

- Le Mont Saint-Michel, ou comment le ciel veille sur la France

- La révélation de l’Axion estin par l’archange Gabriel (982)

- Des anges donnent une ceinture surnaturelle au chaste Thomas d’Aquin (1243)

- Françoise Romaine, le jeu du Ciel et de l’enfer (+1440)

- Les anges finissent la statue de Notre Dame du Bon Succès (1610)

- L’ange qui fait évader Mère Yvonne-Aimée de Malestroit (1943)

- Le sauvetage angélique des accidentés de l’autoroute 6 (2008)

- Les exorcismes au nom du Christ

- Une vague de charité unique au monde

- D'innombrables œuvres de charité

- D'innombrables œuvres d'éducation

- Saint Martin de Tours

- Saint Pierre Nolasque, apôtre de la liberté chrétienne (+1245)

- Rita de Cascia pardonne à l’assassin de son mari (1404)

- Sainte Angèle Mérici : pour servir, non être servie (+1540)

- Saint Jean de Dieu, ou Jésus au service des malades (+1550)

- Saint Camille de Lellis, réformateur des soins hospitaliers (vers 1560)

- Bienheureuse Alix Le Clerc, encouragée par Marie à créer des écoles (+1622)

- Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité (+1660)

- Marguerite Bourgeoys, première enseignante de Montréal (+1700)

- Takashi Nagai

- Frédéric Ozanam, inventeur de la doctrine sociale de l’Église (+1853)

- Sainte Joaquina de Vedruna fonde les Carmélites de la Charité (+1854)

- Madame de l’Espérance (+1868)

- Damien de Molokai, missionnaire lépreux (+1889)

- Anne-Marie Adorni au service des prisonnières de Parme (+1893)

- Bienheureuse Josefa Naval Girbés (+1893)

- George Müller adresse ses demandes à Dieu seul (+1898)

- Thérèse-Adélaïde Manetti : une enfance pauvre, un riche héritage (+1910)

- Camille Costa de Beauregard, un père pour les orphelins de Chambéry (+1910)

- Pier Giorgio Frassati, la charité héroïque (+1925)

- Giuseppe Moscati, un saint en blouse blanche (+1927)

- Bienheureuse Irène, « Mère pitié » du Kenya (+1930)

- Mère Marie-Thérèse de Saint-Joseph, « un ange de réconfort et de paix » (+1938)

- Don Luigi Orione, stratège de la charité (+1940)

- Prince Ghika, alias « sœur Vladimir » (+1954)

- Maravillas de Jésus : une charité à l’échelle du monde (+1974)

- Akamasoa : « l’expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple pauvre » (1989)

- Sœur Dulce, le « bon ange de Bahia » (+1992)

- Mère Teresa de Calcutta, une foi inébranlable (+1997)

- Heidi Baker : l’amour de Dieu au cœur des ténèbres

- Des miracles étonnants

- Le Linceul de Turin, témoin de la Passion et de la Résurrection du Christ

- Le Saint Feu de Jérusalem

- Dorothée reçoit des fruits et des fleurs du ciel (+304)

- Le miracle toujours recommencé du sang de saint Pantaléon (+305)

- Le miracle de la liquéfaction du sang de saint Janvier (+431)

- Le miracle des ardents (1130)

- Les miracles de saint Antoine de Padoue (+1231)

- Les multiplications surnaturelles de saint Yves pour les pauvres (+1303)

- Les panini benedetti de saint Nicolas de Tolentino (1447)

- Louis XI apprend à chercher l’éternité plutôt que la guérison (1483)

- Saint Pie V et le miracle du crucifix (1565)

- Une fleur inconnue pousse sur la fosse commune (1572)

- Saint Philippe Néri ressuscite un jeune mort (1583)

- La résurrection de Jérôme Genin (1623)

- Saint François de Sales ressuscite une enfant noyée (1623)

- Le bon père Fourier, un curé lorrain mémorable (+1640)

- Le miracle de Calanda : du moignon à la jambe (1640)

- Le rôti inépuisable de Marie-Thérèse de Lamourous (+1836)

- Saint Jean Bosco et la promesse d’outre-tombe (1839)

- Le jour où le Soleil dansa (1917)

- Un navire de guerre sauvé par le Saint Sacrement (1918)

- À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le signe annoncé par la Vierge Marie apparaît dans le ciel (1938)

- Pie XII et le miracle du soleil au Vatican (1950)

- Stanley Villavicencio, Lazare des temps modernes (1993)

- L'escalier de saint Joseph à Santa Fe

- Le sauvetage miraculeux de Charle par Charles (2016)

- Reinhard Bonnke : 89 millions de conversions (+2019)

- Guérisons miraculeuses

- Le toucher des écrouelles : un miracle de guérison pluriséculaire (XIe-XIXe)

- Réginald d’Orléans est guéri in extremis par la Vierge Marie (1218)

- Le miracle de l’épine (1656)

- Pauline Jaricot miraculeusement guérie par sainte Philomène (1835)

- Avec plus de 7500 dossiers de guérisons inexpliquées, Lourdes est unique au monde (1858)

- Confiante, Catherine Latapie plonge son bras dans la flaque boueuse (1858)

- Pierre de Rudder : une guérison spectaculaire par l’intercession de Notre Dame de Lourdes (1875)

- Estelle Faguette est guérie par la « toute miséricordieuse » (1876)

- Mariam, le « petit rien de Jésus » : une sainte de l'Orient à l'Occident (+1878)

- Saint Charbel guérit aux quatre coins du monde (+1898)

- La guérison miraculeuse de Marie Bailly et la conversion d’Alexis Carrel (1902)

- Gemma, guérie afin d’expier les fautes des pêcheurs (+1903)

- Notre Dame de Lourdes intervient loin du sanctuaire (1910)

- La terre du tombeau de sainte Rafqa (+1914)

- La guérison de Sœur Marie-Joséphine Catanea (+1948)

- Les os déformés de Briege sont redressés (1970)

- Électrocuté, le jeune pompier revient à la vie (1980)

- Guérie d’une maladie incurable, Maureen croit finalement aux miracles (1981)

- La guérison extraordinaire d’Alice Benlian en l’église Sainte-Croix de Damas (1983)

- Une fillette s’empoisonne, Edith Stein la sauve (1987)

- Du Ciel, Jeanne Jugan soulage encore les souffrances du prochain (1988)

- Le miracle survenu le jour de la béatification de Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1990)

- « Pour que le monde croie, tes plaies s’ouvriront tous les 22 du mois » (1993)

- Un prêtre guéri par sainte Faustine, apôtre de la miséricorde divine (1995)

- La bienheureuse Marguerite Bays sauve une enfant (1998)

- Le miracle qui a conduit frère André sur les autels (1999)

- Guérison miraculeuse grâce à un message du Christ (2001)

- Le pape Jean-Paul Ier au chevet d’une fillette (2001)

- Le grand miracle de Luigi Guanella (2002)

- La repousse de l’intestin de Bruce Van Natta : un miracle irréfutable (2007)

- L’intercession miraculeuse de saint Ludovic Pavoni (2009)

- La chute aux conséquences inattendues d’Annabel Beam (2011)

- Le jour où il est béatifié, Jean-Paul II guérit une mère de famille (2011)

- Il avait « zéro » chance de vivre : la guérison miraculeuse d’un bébé (2015)

- Guérison d’un diacre par l’intercession du bienheureux Francesco Mottola (2010)

- Miracle aux urgences pédiatriques (2010)

- Sortie du coma par l’intercession de Pauline Jaricot (2012)

- Guérison de Shams, petite fille musulmane de Bagdad (2014)

- Manouchak, opérée par saint Charbel (2016)

- Le cancer de Maya, guérie sur le tombeau de saint Charbel (2018)

- L’espérance en Dieu, plus forte que le cancer (2024)

- Père Emiliano Tardif

- Damian Stayne

- Corps conservés des saints

- Mourir en odeur de sainteté

- Le corps de sainte Cécile, retrouvé intact (+230)

- Gildas : toutes les marques de la sainteté (+565)

- Saint Claude, vertueux dans la vie et dans la mort (+699)

- Saint Romuald, ermite et réformateur infatigable (+1027)

- Jean le Bon, l’ermite de Mantoue (+1249)

- Stanislas Kostka brûle d’amour pour Dieu (+1568)

- Sainte Germaine de Pibrac, la petite Cendrillon de Dieu (+1601)

- Bienheureux Antonio Franco, l’évêque défenseur des pauvres (+1626)

- Le repos de saint Dimitri de Rostov, pour les siècles des siècles (+1706)

- Giuseppina Faro, servante de Dieu et des pauvres (+1871)

- Don Gaspare Goggi, une « graine de saint » (+1908)

- Le corps incorrompu de Marie-Louise Nerbolliers, la visionnaire de Diémoz (+ 1910)

- Saint Alexis d’Ugine, la simplicité en Christ (+1934)

- La renommée inattendue de la discrète fermière Victoire Brielle (+1847)

- Sainte Marie-Léonie Paradis, à la suite du Christ (+1912)

- La grande exhumation de saint Charbel (1950)

- Bilocations

- Les vrais miracles de saint Nicolas (+343)

- Maria d’Agreda, le mystère de la Dame en bleu (1629)

- Sainte Agnès de Langeac convertit Monsieur Olier (1633)

- Une bilocation de saint Jean Bosco (1878)

- Padre Pio, en même temps ici et ailleurs (1941)

- Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés (+1973)

- Les âmes du purgatoire se manifestent à « Mamma Natuzza » (+2009)

- Mère Yvonne Aimée de Jésus

- Inédies

- Lévitations

- Saint Philippe Néri, un cœur dilaté par le feu de l’Esprit Saint (+1595)

- Rosanna Battista, brûlante de l'amour du Christ (+1663)

- Saint Joseph de Copertino, le « moine volant » (+1663)

- Les envolées mystiques de Thomas de Cori (+1729)

- Saint Nicolas Planas : la vie pleine de prodiges d’un homme simple (+1932)

- Edvige Carboni, la mystique de Pozzomaggiore (+1952)

- Lacrimations et images miraculeuses

- La dévotion à la Sainte Face

- Notre-Dame du Perpétuel Secours (XIIIe siècle)

- Le crucifix deux fois miraculeux de l’église Saint-Marcel (1519)

- La Tilma de Guadalupe (1531)

- Symbole national russe, Notre Dame de Kazan multiplie les miracles (1579)

- Catherine Labouré et la médaille miraculeuse (1830)

- Le crucifix de Limpias donne à voir l’agonie de Jésus (1919)

- L’image de la Sainte Face du Christ saigne par trois fois à Airola (1947)

- Les larmes de Marie coulent à Syracuse (1953)

- Teresa Musco, le salut par la Croix (+1976)

- Les exsudations d’huile de Myrna et de l’Icône de Soufanieh (1982)

- Le mystérieux visage de Sierck-les-Bains (1985)

- L’icône de Seidnaya exhale un merveilleux parfum (1988)

- Notre-Dame pleure dans les mains de l’évêque (1995)

- Stigmates

- Les stigmates de saint François, blessures d’amour (1224)

- Bienheureuse Christine de Stommeln, épouse mystique de Jésus Christ (1257)

- Jésus crucifié dans le cœur de sainte Claire de Montefalco (+1308)

- Tout un couvent tiré vers le Ciel avec la vénérable Lukarde d’Oberweimar (+1309)

- Marie Lopez de Rivas reçoit la couronne d’épines (+1640)

- Florida Cevoli, la croix au cœur (+1767)

- Gemma Galgani participe à la Passion du Christ (1899)

- La bienheureuse Maria Grazia Tarallo, stigmatisée et mystique extraordinaire (+ 1912)

- Saint Padre Pio, « crucifié d’amour » (1918)

- Hélène Aiello, une « âme eucharistique » (+1961)

- Un triduum au côté de Jésus souffrant (1987)

- Un Jeudi saint à Soufanieh (2004)

- Miracles eucharistiques

- Jésus se laisse voir dans l’eucharistie à Lanciano (750)

- La dernière communion de saint Bonaventure (1274)

- Une hostie vient à elle (1333)

- L’hostie incombustible de Morrovalle (1560)

- Les hosties de Faverney miraculeusement sauvées du feu (1608)

- Les hosties volées de Sienne : « Il y a la Présence » (1730)

- Patierno, où les hosties ont été révélées par des lumières inexplicables (1772)

- Jésus se penche hors de l’ostensoir et bénit les priants (1822)

- L’Enfant Jésus de Prague dans une hostie (1898)

- Le visage de Jésus apparaît sur l’hostie dans l’ostensoir (1902)

- Un tsunami recule devant le Saint Sacrement (1906)

- À Buenos Aires, le muscle cardiaque de Jésus sous le microscope (1996)

- Confirmation à Tixtla de la réelle présence de Jésus dans l’Eucharistie (2006)

- Le miracle eucharistique de Sokolka (2008)

- Nouveau signe de la Présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie à Legnica (2013)

- Reliques

- Le voile de Véronique, dit voile de Manoppello

- Le Linceul de Turin a été pendant des siècles la seule image en négatif au monde

- L’image du Linceul de Turin ne peut s’expliquer que par la Passion et la Résurrection de Jésus

- L'exceptionnelle histoire de la Tunique d'Argenteuil (30)

- Saint Louis et les attributs de la Passion (+1270)

- Les reliques de trois Rois mages à Cologne (1164)

- La procession du reliquaire de saint Ange à Licata (+1220)

- Les puissantes reliques de la mystérieuse sainte Philomène (1802)

- Le sauvetage miraculeux du Linceul de Turin (1997)

- Étude comparative des sangs des reliques du Christ

- Des juifs découvrent le Messie

- Saint Paul

- David Paul Drach

- François-Xavier Samson Libermann, israélite converti à la foi en Jésus-Christ (1824)

- Destiné à être rabbin, François Jacob Libermann devient prêtre (1826)

- Théodore Ratisbonne a trouvé « la paix, la lumière et le bonheur » (1827)

- Le rendez-vous mystique d’Alphonse Ratisbonne (1842)

- Eugenio Zolli

- Max Jacob : conversion inattendue d’un artiste libertin (1909)

- Edith Stein « unie au Christ, telle une catholique, et à son peuple telle une juive » (1921)

- Un juif découvre le Messie à la suite de la guérison miraculeuse de sa mère : Patrick Elcabache (1958)

- Olivier : de Pessah à la Pâque chrétienne (2000)

- Aron Jean-Marie Lustiger, un choix de Dieu (+2007)

- Roy Schoeman

- Conversions de musulmans

- Des conversions au Christ massives en terre d’islam (XXe et XXIe siècle)

- Nicolas Nazzour (Soufanieh, après 1981)

- Joseph Fadelle témoigne de sa conversation et des persécutions (1987)

- Afshin demande à Jésus de se révéler à lui (1990)

- Il a rencontré Jésus en cherchant Muhammad (1990)

- Le chemin de Selma vers le baptême (1996)

- Soumia, sauvée par Jésus en entendant les cantiques de Noël (2003)

- Comment le Christ s’est révélé dans la vie d’Aïsha (2004)

- Amir choisit le Christ, même au risque de dormir dans la rue (2004)

- Souad Brahimi, amenée à Jésus par Marie (2012)

- Imène, sauvée des démons par Jésus-Christ (2016)

- La « course-poursuite » de Khadija avec Dieu (2023)

- Conversions de bouddhistes

- Conversions d'athées

- La conversion inespérée d’un bourreau de la Terreur (1830)

- La Vierge Marie sauve Bartolo Longo des griffes de Satan (1877)

- Saint Charles de Foucauld (1886)

- La conversion de Paul Claudel : un grand poète bouleversé pour la vie (1886)

- De l’agnosticisme à l’abbaye de la Trappe de Chimay (1909)

- Alessandro Serenelli, l’assassin sauvé par sa victime (1909)

- Madeleine Delbrêl, éblouie par Dieu (1924)

- C.S. Lewis, converti malgré lui (1931)

- Le jour où André Frossard a rencontré le Christ à Paris (1935)

- Une enfant obtient la conversion du président franc-maçon espagnol (1940)

- La rédemption de Jacques Fesch (1955)

- Enquêtant sur la résurrection du Christ, un journaliste athée se convertit (1981)

- Gunman, du crime au Christ (1983)

- De la mort à la vie : le cheminement du docteur Nathanson (1996)

- Une vision de l'enfer sauve John Pridmore (XXe s)

- Un rappeur de MC Solaar converti par la Passion du Christ (XXe s)

- Le père Sébastien Brière, converti à Medjugorje (2003)

- Carl découvre le brasier d'amour du Christ (2009)

- Franca Sozzani, la « papesse de la mode » qui voulait rencontrer le pape (2016)

- Nelly Gillant, du monde des morts à la foi catholique (2018)

- Au Saint-Sépulcre, le Christ se révèle à Éric-Emmanuel Schmitt, qui écrit pour le raconter (2022)

- Témoignages de rencontres avec le Christ

- Les expériences de mort imminente (EMI) confirment la doctrine sur les fins dernières

- L’EMI de sainte Christine l’Admirable, source de conversion au Christ (1170)

- Jésus parle à Alphonse de Liguori qui, en retour, promet d’entrer dans les ordres (1723)

- Amazing Grace : sauvé du naufrage, et de son péché (+1807)

- L’illumination spirituelle de Louise de Marillac (1623)

- Bienheureuse Dina Bélanger : aimer et laisser faire Jésus et Marie (+1929)

- Simone Weil rencontre le Christ (1938)

- Gabrielle Bossis, « Lui et moi » (+1950)

- La rencontre du Christ et de Jérôme Lejeune (1967)

- La conversion d'André Levet en prison (1969)

- Voyage entre paradis et enfer, une « expérience de mort imminente » (1971)

- Déclaré mort, Ian McCormack rencontre Jésus (1982)

- Le message du Christ à Myrna Nazzour (1984)

- Alice Lenczewska : dialogues avec Jésus (1985)

- Vassula et La Vraie Vie en Dieu (1985)

- Nahed Mahmoud Metwalli, de persécutrice à persécutée (1987)

- Le surnaturel se déploie dans la vie d’Alan Ames (1993)

- Tête-à-tête avec Jésus (1994)

- Le verset de la Bible qui a converti Élie (2000)

- Johann accepte Jésus dans sa vie (2004)

- Expérience mystique sur le chemin de Compostelle (2008)

- Becket Cook rencontre le Christ et change de vie (2009)

- Chantal, invitée à la cour céleste (2017)

- Histoires providentielles

- L’intuition surhumaine de saint Pacôme le Grand (+346)

- Saint Martin est sauvé du feu par la prière (386)

- Ambroise de Milan retrouve les corps des martyrs Gervais et Protais (386)

- Dieu promet en songe à Monique la conversion de son fils (+387)

- Les prédictions et protections de Germain d’Auxerre pour sainte Geneviève (446)

- Apt : les reliques de sainte Anne retrouvées par miracle (792)

- La couronne de saint Étienne de Hongrie (997)

- Saint Géraud et le miracle des fruits à Braga (+1109)

- Il doute de la Providence : Dieu lui envoie sept étoiles pour éclairer sa route (1132)

- La réconciliation surnaturelle du duc d’Aquitaine (1134)

- Dieu charge le petit Bénézet de bâtir un grand pont (1177)

- Zita et le miracle du manteau (XIIIe)

- La Guadalupe espagnole (1326)

- Jeanne d’Arc, la plus belle histoire du monde (+1431)

- Jean de Capistran sauve l’Église et l’Europe (1456)

- Une musique céleste réconforte Elisabetta Picenardi sur son lit de mort (+1468)

- Et une grande lumière ouvrit la porte de son cachot… (1520)

- Le miracle de la transmission de la foi dans l’Église cachée japonaise (1587-1853)

- Jeanne de Chantal et François de Sales : une rencontre préparée par Dieu (1604)

- L’étrange aventure d’Yves Nicolazic (1623)

- Julien Maunoir apprend miraculeusement le breton (1626)

- Pierre de Keriolet : avec Marie, nul ne se perd (1636)

- La prière de sœur Marie des Anges sauve deux fois Turin (1696)

- La conversion autonome de la Corée (XVIIIe)

- Le chapelet et l’officier de la Grande Armée (1808)

- André Bobola prédit la renaissance de la Pologne (1819)

- Vincent de Paul révèle sa vocation à Catherine Labouré (1824)

- Le poème prophétique qui annonçait Jean-Paul II (1840)

- Pierre-Julien Eymard prie et Marie garde le collège (1851)

- Grigio, l’étrange chien de Don Bosco (1854)

- Les flammes purificatrices de Marie-Thérèse de Soubiran (1861)

- Thérèse de Lisieux sauve de la ruine un carmel italien (1910)

- Thérèse de Lisieux, protectrice de ceux qui combattent (1914-1918)

- Une image de la Vierge Marie à l’épreuve des bombes (1921)

- Perdue pendant plus d’un siècle, une icône russe réapparaît (1930)

- Du chemin des vaches à la communauté du Chemin Neuf (1940)

- Notre Dame de la Clarté sauve sa chapelle bretonne (1944)

- Au milieu des ruines, la cellule de Léopold Mandic est intacte (1944)

- En 1947, une croisade du rosaire libère l’Autriche des Soviétiques (1946-1955)

- La découverte du tombeau de saint Pierre à Rome (1949)

- Il était censé mourir de froid dans les geôles soviétiques (1972)

- Un agent secret protégé par Dieu (1975)

- La lave s’arrête aux portes de l’église (1977)

- Une main protectrice sauve Jean-Paul II avec des répercussions providentielles (1981)

- Marie qui défait les nœuds : le cadeau du pape François au monde (1986)

- La découverte de Notre-Dame de France par Edmond Fricoteaux (1988)

- Un évêque vietnamien tiré de prison par Marie (1988)

- La chute du communisme (1989)

- Jésus retarde le décès de Lizzie (1990)

- Les miracles de sainte Julienne (1994)

- Frappée par la foudre, Gloria se tient aux portes de l’enfer (1995)

- L’huile merveilleuse coule à l’abbaye de Bonneval (1996)

- Le lancement des « Vierges pèlerines » dans le monde a été permis par la Providence de Dieu (1996)

- La découverte providentielle des bâtiments du Centre international Marie de Nazareth (2000)

- La dépouille de sainte Kyranna miraculeusement retrouvée 250 ans après son martyre (2011)

- Un couvent miraculeusement protégé de tous les maux (2011-2020)

- Retour de l’anneau de Jeanne d’Arc en France : une affaire providentielle (2016)

- La conversion de Fabrice Amedeo, au beau milieu de l’océan (2025)

- Jésus

- Qui sommes-nous ?

- Chaîne Youtube

- Faire un don

- S'abonner au magazine

< Toutes les raisons sont ici !

TOUTES LES RAISONS DE CROIRE

- Jésus

- Il y a de multiples preuves de la Résurrection du Christ

- Le Christ a donné toutes les preuves divines qui convenaient (cf. SCLG n°6)

- La sublimité de la Parole du Christ

- Le trilemme de Lewis : une preuve de la divinité de Jésus

- L'autorité divine du Christ, dont le seul nom chasse les démons

- Dieu sauve : la puissance du saint nom de Jésus

- Jésus, l'homme qui parlait et agissait comme l'égal de Dieu

- La vérité de Jésus transparaît même dans le Coran

- La grandeur sublime de la Passion du Christ

- Le seul homme dont on témoigne au prix de la vie qu'il est ressuscité des morts

- Jésus est venu au meilleur moment pour façonner l’histoire de l’humanité

- Les sources rabbiniques rendent témoignage aux miracles de Jésus

- Marie

- L'Eglise

- La propagation miraculeuse du Christianisme

- La conversion de l’Empire romain au christianisme (392)

- L'Eglise catholique et son magistère existent depuis près de 2000 ans

- Le Magistère infaillible de l'Eglise

- Le concept de Révélation suppose le concept de Magistère

- Le trésor de la doctrine sociale de l'Eglise

- Les innombrables « sceaux de Dieu » recueillis par le Dicastère pour la cause des saints

- Humane Vitae, un argument frappant en faveur du catholicisme (1968)

- La Bible

- La prophétie du Temple détruit est stable, malgré Julien l’Apostat

- Les auteurs des Évangiles sont des témoins oculaires ou de proches associés

- L’onomastique est en faveur de la fiabilité historique des Évangiles

- Le Nouveau Testament n’a pas été corrompu

- Le Nouveau Testament est le manuscrit le mieux attesté de l’Antiquité

- Les Évangiles ont été écrits trop tôt pour être des légendes

- Le Nouveau Testament est fiable, c’est l’archéologie qui le dit

- Le critère d’embarras prouve que les Évangiles ne peuvent pas être un mensonge

- Le critère de dissimilarité renforce la fiabilité des Évangiles

- 84 détails du livre des Actes des apôtres sont confirmés par l’histoire et l’archéologie

- D'extraordinaires prophéties annonçaient la venue du Messie

- Le temps de la venue du Messie a aussi été précisément prophétisé

- La peinture ultraréaliste des tortures du Messie par le prophète Isaïe

- Le prophète Daniel a annoncé un « fils d’homme » qui est le portrait du Christ

- Rapidité et fiabilité de la genèse des Evangiles

- Les Apôtres

- Saint Pierre, chef des apôtres (+64)

- Saint André, le premier des apôtres appelés par Jésus (+45)

- Saint Jacques le Majeur, premier apôtre martyr (+41)

- Saint Jean l’évangéliste, apôtre et « Théologien » : un géant trop méconnu (+100)

- Saint Philippe (+85)

- Saint Barthélémy (+47)

- Saint Thomas, du doute à la Chine (+72)

- Saint Matthieu, apôtre, évangéliste et martyr (+61)

- Jacques le Juste, « frère » du Christ, apôtre et martyr (+62)

- L’apôtre saint Jude, témoin véridique de la vie de Jésus (+65)

- Saint Simon le Zélote (+60)

- Saint Matthias devenu apôtre après la mort de Jésus (+63)

- Les martyrs

- Saint Jean-Baptiste (+29)

- Saint Étienne, premier des martyrs (+31)

- Rome brûle, l’Évangile perdure (64)

- Polycarpe, évêque de Smyrne, disciple de Jean et martyr (+155)

- Justin de Naplouse, apologète et martyr (+165)

- Sainte Blandine et les Martyrs de Lyon, la force de la foi (+177)

- Apollonius aime la vie, mais la vraie, la vie éternelle (+185)

- Sainte Martine : « Celle-là, Dieu sait son nom. » (+IIIe s)

- Sainte Cécile (+230)

- Saint Saturnin, mis à mort en étant traîné par un taureau (+250)

- Sainte Agathe sauve la ville de Catane de la lave (+251)

- Tarcisius, martyr de l’Eucharistie (+257)

- Alban, de la conversion au martyre (+288)

- Dieu protège la virginité d’Agnès qui s’est consacrée à lui (+305)

- Sainte Lucie de Syracuse, vierge et martyre pour Jésus-Christ (+304)

- Afra, de la prostitution au martyre (+305)

- Sainte Marguerite d’Antioche (+305) apparaît à Jeanne d’Arc pour la préparer à sa mission

- Sainte Julienne de Nicomédie (IVème siècle)

- Ils préfèrent mourir de froid plutôt que de renier le Christ : les quarante martyrs de Sébaste (+320)

- Saint Boniface sème la parole en Germanie (+754)

- La révolte pacifique des catholiques de Cordoue (850)

- Solange, martyre de la pureté (+878)

- Dieu fait d’un lâche un héros de la foi (+1460)

- Thomas More, « bon serviteur du roi, et de Dieu en premier » (+1535)

- Thomas Plumtree meurt ici-bas pour ne pas mourir à la vie divine (+1570)

- Le martyre de Paul Miki et de ses compagnons (+1597)

- Anne Line, pendue pour avoir caché des prêtres (+1601)

- Oliver Plunkett, « coupable de promouvoir la foi catholique » (+1681)

- « C’est lui que j’aime et je suis prête à mourir pour lui » : la néo-martyre Kyranna (+1751)

- Filles de la Charité, elles prédisent la fin des persécutions (+1794)

- Les martyrs d’Angers et d’Avrillé (+1794)

- La dernière messe de Noël Pinot (+1794)

- Les seize Carmélites martyres (+1794)

- À Orange, le Christ accompagne les religieuses jusqu’à l’échafaud (+1794)

- Le père Dung Lac et ses 116 compagnons martyrs au Vietnam (XVIIe - XIXe)

- Angélis de Chio, la folie du martyre (+1813)

- Il brave les supplices pour expier son apostasie (+1818)

- Jésus rend la foi à Jean-Gabriel Perboyre (+1838)

- Blaise Marmoiton, l'épopée d'un missionnaire au bout du monde (+1847)

- Double peine pour le père Chapdelaine (+1856)

- Dominique Cam ne piétine pas la croix, mais l’embrasse (+1859)

- Siméon-François Berneux, le prêtre sarthois devenu évêque et martyr en Corée (+1866)

- Les martyrs d’Ouganda ou l’éternelle répétition des persécutions (1885)

- Miguel Pro, icône du Christ (+1927)

- Mort à 14 ans pour le Christ Roi, José Luis Sanchez del Rio (+1928)

- Le témoignage des sept martyrs de Songkhon (1940)

- Saint Maximilien Kolbe, le chevalier de l’Immaculée (+1941)

- Franz Jägerstätter : il ne pouvait pas être catholique et nazi (+1943)

- Anna Kolesarova, « hostie de la sainte chasteté » (+1944)

- Mgr Janos Scheffler, le pardon aux bourreaux (+1952)

- Stepinac dit non à Tito et reste fidèle à l’Église de Jésus-Christ (+1960)

- La vie offerte des moines de Tibhirine (+1996)

- « Frères à la vie, frères à la mort » (+1997)

- Les moines

- Les Pères du désert (IIIe siècle)

- Saint Antoine du désert, le « père des moines » (+356)

- Saint Benoît, patriarche des moines d’Occident (+550)

- Le Mont Athos (Xème siècle)

- Un abbé en prière pour son siècle : Mayeul de Cluny (+994)

- Saint Bruno le Chartreux, miracle de la vie cachée (+1101)

- Le bienheureux Ange-Augustin Mazzinghi, carme couronné de fleurs (+1438)

- Antonin de Florence : moine, prophète et archevêque (+1459)

- Frère Corradino donne tout et mendie pour donner davantage (+1468)

- Capucin thaumaturge, bienheureux Marc d’Aviano (+1699)

- Les prophéties réalisées du moine Abel pour la Russie (+1841)

- Nimatullah Al-Hardini, empli de la grâce de Dieu (+1858)

- Les 29 349 miracles de saint Charbel Maklouf (+1898)

- La prière perpétuelle de Silouane de l’Athos (+1938)

- Saint Padre Pio : les merveilles de Dieu à travers un humble frère qui prie (+1968)

- La mort étonnante du père Emmanuel de Floris (+1992)

- Les prophéties du père Païssios, du mont Athos (+1994)

- L’extraordinaire frère Toufik (+2021)

- Les saints

- La « légende » des saints n’est pas un mythe

- Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie (-19)

- Saint Jean-Baptiste, témoin du Christ annoncé par les prophètes (+28)

- Saint Nazaire, apôtre et martyre (+68 ou 70)

- Ignace d’Antioche : successeur des apôtres et témoin de l’Évangile (+117)

- Saint Grégoire le Thaumaturge (+270)

- Gatien, apôtre de la Touraine (IIIe s)

- Saint Martin de Tours, père de la France chrétienne (+397)

- La grande conversion de Fabiola (+399)

- Mélanie la Jeune : par le chas d’une aiguille (+439)

- Syméon monte sur une colonne pour demeurer seul avec le Christ (+459)

- Sainte Geneviève, patronne de Paris (+502)

- Saint Avit de Vienne affirme la divinité de Jésus (+518)

- Saint Remi, l’évêque qui baptisa le roi des Francs (+533)

- Hilaire de Mende, un saint évêque thaumaturge (+540)

- Saint Augustin de Cantorbéry apporte la bonne nouvelle sur la terre des Angles (+604)

- Saint Loup, l’évêque qui fit rebrousser chemin à Attila (+623)

- Saint Ildefonse de Tolède, défenseur de la Vierge Marie (+667)

- Née aveugle, sainte Odile retrouve la vue lors de son baptême (+720)

- Saint Rainer de Pise : la conversion miraculeuse d’un riche négociant (+1160)

- Saint Dominique de Guzman, athlète de la foi (+1221)

- Saint François, le pauvre d’Assise (+1226)

- Saint Antoine de Padoue, le « saint que tout le monde aime » (+1231)

- Sainte Rose de Viterbe : comment la prière change le monde (+1252)

- Saint Simon Stock reçoit le scapulaire du Mont Carmel (+1265)

- L’étrange barque de saint Basile de Riazan (+1295)

- L’absolue confiance en Dieu de sainte Agnès de Montepulciano (+1317)

- Sainte Élisabeth du Portugal, une rose en royauté (+1336)

- L’extraordinaire conversion de Micheline de Pesaro (+1356)

- Le mariage virginal de bienheureuse Delphine de Sabran (+1360)

- Saint Pierre Thomas : une confiance en la Vierge Marie à toute épreuve (+1366)

- Jeanne-Marie de Maillé traverse les humiliations et la misère accompagnée par la Vierge Marie (+1414)

- Saint Vincent Ferrier, mirificus praedicator (+1419)

- Les prodigieux sermons de Bernardin de Sienne (+1444)

- Sainte Rita de Cascia, celle qui espère contre toute espérance (+1457)

- Jacques de la Marche transmet la foi catholique à travers l’Europe (+1476)

- Dieu parle par la bouche de la bienheureuse Madeleine de Panattieri (+1503)

- Sainte Catherine de Gênes, ou le feu de l’amour de Dieu (+1510)

- Saint Antoine-Marie Zaccaria, médecin des corps et des âmes (+ 1539)

- Saint Ignace de Loyola : à la plus grande gloire de Dieu (+1556)

- Pierre d’Alcantara, à qui Dieu ne refuse rien (+1562)

- Saint Pascal Baylon, la gloire mondiale d’un humble berger (+1592)

- Saint Bernardin Realino répond à l’appel divin (+1616)

- Alphonse Rodriguez, le saint portier jésuite (+1617)

- Martin de Porrès revient hâter sa béatification (+1639)

- Virginia Centurione Bracelli : quand toutes les difficultés s’aplanissent (+1651)

- Sainte Marie de l’Incarnation, « la sainte Thérèse du Nouveau Monde » (+1672)

- Jean Eudes, époux du Cœur Immaculé de Marie (+1680)

- Kateri Tekakwitha, une sainte chez les Mohawks (+1680)

- Claude La Colombière prédit son emprisonnement (+1682)

- Saint François de Laval : père de l’Église canadienne (+1708)

- François de Girolamo lit les cœurs (+1716)

- Rosa Venerini ou la parfaite volonté de Dieu (+1728)

- Le succès étonnant des prédications de saint Ange d’Acri (+1739)

- Le pacte de la comtesse Molé avec la Croix de Jésus-Christ (+1825)

- Jeanne-Antide Thouret : partout où Dieu voudra l’appeler (+1826)

- Lorsque le moine Seraphim contemple le Saint-Esprit (+1833)

- Gaspard del Bufalo, le prêtre qui a dit non à Napoléon (+1837)

- La confiance en Dieu de sainte Marie-Madeleine Postel (+1846)

- Camille de Soyécourt, comblée par Dieu de la vertu de force (+1849)

- Bernadette Soubirous, bergère qui vit la Vierge (1858)

- Saint Jean-Marie Vianney, la gloire mondiale d'un petit curé de campagne (+1859)

- Gabriel de l’Addolorata, le « jardinier de la Sainte Vierge » (+1862)

- Michel Garicoïts lève une armée contre l’Antéchrist (+1863)

- À Grenoble, le « saint abbé Gerin » (+1863)

- Antoine-Marie Claret, un tisserand devenu ambassadeur du Christ (+1870)

- Bienheureux Francisco Palau y Quer, un amoureux de l’Église (+1872)

- Thérèse Couderc remet tout entre les mains de Marie (+1885)

- Newman cherche la véritable Église du Christ (+1889)

- Les saints époux Louis et Zélie Martin (+1894)

- La vie en Jésus Christ de Jean de Cronstadt (+1908)

- Celina Chludzinska, une vie entre les mains de Dieu (+1913)

- La maturité surnaturelle de Francisco Marto, « consolateur de Dieu » (+1919)

- Saint André Bessette, serviteur de saint Joseph (+1937)

- Sainte Faustine, apôtre de la divine miséricorde (+1938)

- Mère Marie Skobtsova, une moniale hors du commun (+1945)

- Sainte Joséphine Bakhita, de la souffrance à l’amour (+1947)

- Frère Marcel Van, une « étoile s’est levée en Orient » (+1959)

- Sainte Gianna Beretta Molla donne la vie, au prix de la sienne (+1962)

- Carlo Acutis, faire-valoir de Jésus Hostie (+2006)

- Les docteurs

- Saint Irénée de Lyon, docteur de l’unité (+202)

- Saint Ambroise de Milan, évêque malgré lui (+397)

- Saint Jérôme, traducteur et interprète des Saintes Écritures (+420)

- Saint Augustin (+430)

- L’intelligence d’Isidore de Séville au service de la foi (+636)

- Saint Bernard, abbé de Clairvaux et docteur de l’Église (+1153)

- Saint Thomas d'Aquin (+1274)

- Saint Albert le Grand, les noces de l'intelligence et de la foi (+1280)

- Sainte Catherine de Sienne, épouse du Christ dans la foi (+1380)

- Thérèse d’Avila, piquée par le feu d’amour de Dieu (+1582)

- Pierre Canisius, défenseur de la foi catholique en Allemagne (+1597)

- Saint Robert Bellarmin, défenseur de la foi catholique (+1621)

- Saint François de Sales, docteur de l’Amour divin (+1622)

- Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (+1716)

- Saint Alphonse de Liguori, l'œuvre surnaturelle d'un avocat (+1787)

- Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (+1897)

- Les mystiques

- Sainte Lutgarde et la dévotion au Sacré Cœur (+1246)

- Sainte Gertrude de Helfta, touchée par la grâce divine (+1301)

- Sainte Angèle de Foligno et « dame pauvreté » (+1309)

- Dorothée de Montau, épouse, mystique et sainte (+1394)

- Les révélations reçues par Julienne de Norwich sur l’amour divin (+1416)

- La profonde vie mystique de Catherine Racconigi (+1547)

- Sainte Thérèse d'Avila (+1582)

- Saint Jean de la Croix, poète et psychologue universel (+1591)

- Saint Alphonse d’Orozco est emmené en esprit au Ciel (+1591)

- Sainte Rose de Lima, « un lys parmi les épines » (+1617)

- Bienheureuse Anne de Jésus, carmélite aux dons mystiques (+1621)

- Les visions de Marguerite de Beaune pour la France (1636)

- Les évanouissements du cœur de Maria Angela Astorch (+1665)

- Catherine Daniélou, témoin du Christ en Bretagne (+1667)

- Une fleur au milieu des ruines : Giovanna Maria Bonomo (+1670)

- Mère Maria Villani, épouse mystique de Jésus-Christ (+1670)

- Sainte Marguerite-Marie voit le « Cœur qui a tant aimé les hommes » (+1690)

- Jeanne Le Ber, la recluse de Ville-Marie (+1714)

- Jésus fait de Maria Droste zu Vischering la messagère de son Divin Cœur (+1899)

- Les prédictions de sœur Yvonne-Aimée concernant la Seconde Guerre mondiale (1922)

- Sœur Josefa Menendez, apôtre de la miséricorde divine (+1923)

- Édith Royer et le Sacré-Cœur de Montmartre (+1924)

- La vie mystique de Conchita, épouse et mère (+1937)

- Rozalia Celak, une mystique à la mission très spéciale (+1944)

- Sœur Consolata, en dialogue constant avec Jésus (+1946)

- Don Dolindo fait peindre le visage du Christ, tel qu’il l’a vu (+1970)

- Les extases de Myrna Nazzour (1983)

- Rolande Lefevre (+2000)

- Caterina Bartolotta, mystique d’aujourd’hui (XXIè s)

- Les visionnaires

- Sainte Perpétue délivre son frère du purgatoire (203)

- Anne-Catherine Emmerich

- Saint Malachie d’Armagh voit par trois fois l’âme de sa sœur morte (+1148)

- Les prophéties précises et exactes de la Vierge Marie à mère Mariana de Jesus Torres au sujet de l’Équateur (1599)

- Marie d’Agreda retranscrit la vie de la Vierge Marie (+1665)

- La découverte de la maison de la Vierge Marie à Éphèse (1891)

- Sœur Benigna Consolata, la « petite secrétaire de l’amour miséricordieux » (+1916)

- Quand les visions de Maria Valtorta coïncident avec les observations de l’Institut météorologique d’Israël (1943)

- Berthe Petit et ses prophéties relatives aux deux guerres mondiales (+1943)

- Maria Valtorta ne voit qu’une seule des pyramides de Gizeh… et à raison ! (1944)

- Le village de saint Pierre localisé par vision avant sa découverte archéologique (1945)

- Les 700 extraordinaires visions de l’Évangile reçues par Maria Valtorta (+1961)

- L’étonnante exactitude géologique des écrits de Maria Valtorta (+1961)

- Les observations astronomiques des écrits de Maria Valtorta confirmées (+1961)

- Découverte anticipée par vision mystique d’une maison princière à Jérusalem (+1961)

- Les tours de Jezreel dans les écrits de Maria Valtorta (+1961)

- Mariette Kerbage, la voyante d’Alep (1982)

- Les prophéties révélées à sœur Marie-Nathalie Kovacsics (+1992)

- Les 20 000 icônes de Mariette Kerbage (2002)

- Les papes

- L’Esprit Saint désigne Fabien comme nouveau pape (236)

- Saint Jean Ier, pape et martyr (+526)

- Saint Silvère, un pape contre les hérétiques (+537)

- Saint Grégoire le Grand, modèle des papes (+604)

- Saint Célestin V : à 84 ans, rien ne le prédestinait à devenir Pape (+1296)

- Saint Pie X (+1914)

- Le bon pape, saint Jean XXIII (+1963)

- Saint Jean-Paul II (+2006)

- Les grands témoins de la foi

- Domitille : princesse romaine chrétienne du Ier siècle (+1er s)

- La conversion de saint Augustin : « Combien de temps remettrai-je à demain ? » (386)

- François de Sienne confie tout à la Vierge Marie et lui livre son cœur (+1328)

- Tommaso de Vio, dit Cajétan, une vie au service de la vérité (+1534)

- Madame Acarie ou le « livre vivant de l’amour de Dieu » (+1618)

- Pascal et la révélation des prophètes (+1662)

- Madame Élisabeth, ou le parfum des vertus (+1794)

- Les époux Beltrame : tout entre les mains de Dieu (1913)

- Jacintha, 10 ans, offre ses souffrances pour sauver des âmes de l’enfer (+1920)

- Anne de Guigné, la petite fille qui parlait à Jésus (+1922)

- Le père Jean-Édouard Lamy, un « second curé d’Ars » (+1931)

- Monseigneur von Galen, « le Lion de Münster » (+1946)

- Ce qui a fait persévérer Marie Noël dans la foi (+1967)

- La mission de Maria Gargani : faire aimer le cœur de Jésus (+1973)

- Claire de Castelbajac transfigurée par la joie de Dieu (+1975)

- Le vagabond de Dieu, John Bradburne (+1979)

- L’offrande de Chiara Luce au Christ (+1990)

- La mission de Lucie Dos Santos après Fatima (+2005)

- l'Abbé Georges Lemaître

- La civilisation chrétienne

- La profondeur de la spiritualité chrétienne

- Henri Bergson : « Le mysticisme complet est celui des chrétiens »

- Cohérence et force de la vie mystique chez Jean de la Croix

- Le christianisme offre une clé essentielle pour comprendre la nature humaine

- Le dogme de la Trinité : une vérité de mieux en mieux comprise

- L’incohérence des critiques contre le christianisme

- La loi de Dieu n’est pas arbitraire

- L’Esprit Saint se manifeste de nos jours comme en une « nouvelle Pentecôte »

- La foi chrétienne explique la diversité des religions

- L'imitation de Jésus-Christ

- Les images de la Sainte Trinité selon saint Augustin

- Les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, pour se tourner vers le Christ

- Le chemin de Saint Jacques de Compostelle

- Les miracles des pardons impossibles

- Le christianisme fut un moteur essentiel de l’abolition de l’esclavage

- Le cardinal Pierre de Bérulle sur le mystère de l’Incarnation (+1629)

- La théologie du corps de saint Jean-Paul II

- Les interventions du Christ dans l'Histoire

- Les apparitions et interventions mariales

- Notre Dame du Pilier vient redonner courage à l’apôtre Jacques à Saragosse (40)

- Le Puy-en-Velay (431)

- Une source à l'origine d'une multitude de miracles à Constantinople (457)

- Apparition, prophétie et guérisons de la Vierge Marie dans le Nord de la France (600)

- Plus de mille ans que Marie agit pour les hommes à Foggia (1001)

- Notre Dame des Vertus sauve la ville de Rennes (1357)

- Czestochowa, l’âme de la Pologne (1384)

- Marie fait arrêter l’épidémie de peste au mont Berico (1426)

- Notre Dame des miracles guérit un paralytique à Saronno (1460)

- Notre-Dame de Treize-Pierres, en Aveyron (1509)

- Cotignac, premières apparitions modernes de l'histoire (1519)

- La Vierge Marie porte la Bonne Nouvelle aux Indiens du Mexique (1531)

- Savone : la naissance d’un sanctuaire (1536)

- La Vierge Marie délivre les chrétiens de la cité de Cuzco au Pérou (1536)

- Notre Dame de l’Agenouillée (1550)

- La victoire de Lépante et la fête de Notre-Dame du Rosaire (1571)

- Les apparitions au frère Fiacre (1637)

- Le « vœu des échevins », ou la dévotion mariale des Lyonnais (1643)

- Notre Dame de Nazareth à Plancoët (1644)

- La Madone de Laghet (1652)

- Les apparitions de saint Joseph au Bessillon (1661)

- Les confidences du Ciel à la bergère du Laus (1664-1718)

- Notre Dame des Neiges au secours des soldats catholiques (1716)

- Zeitoun, un miracle de deux années (1968-1970)

- Le Saint Nom de Marie et la victoire décisive de Vienne (1683)

- Le ciel touche la terre en Colombie : Las Lajas (1754)

- Le « M » que Marie a tracé sur la France sera rappelé le 26 mai prochain (XIXe)

- Les 37 000 prières exaucées, gravées dans le marbre d’une basilique parisienne (XIXe)

- La Vierge apparaît et prophétise en Ukraine depuis le XIXe siècle (1806)

- La nuit extraordinaire de sœur Labouré (1830)

- « Consacre ta paroisse au cœur immaculée de Marie » (1836)

- A la Salette, Marie pleure près des bergers (1846)

- Les apparitions de Lourdes, d’authentiques expériences surnaturelles (1858)

- La Vierge Marie dans le Wisconsin : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (1859)

- Pontmain (1871)

- Les quinze apparitions de Notre Dame à Pellevoisin (1876)

- Les apparitions de Gietrzwald, un secours extraordinaire en Pologne (1877)

- L'apparition silencieuse de Knock Mhuire en Irlande (1879)

- Cuapa : la Vierge est en Équateur (1980)

- Marie « Mère abandonnée » apparaît dans un quartier populaire de Lyon (1882)

- Les trente-trois apparitions de la Vierge Marie à Beauraing (1932)

- La « Vierge des pauvres » apparaît à huit reprises à Banneux (1933)

- Face à la Gestapo, elles soutiennent qu’elles ont vu la Vierge Marie (1937)

- La Rosa Mystica de Montichiari (1947)

- Marie répond au vœu des Polonais (1956)

- Ils sont des centaines de milliers à avoir vu la Vierge à Zeitoun en Égypte (1968)

- « Une Belle Dame » vient au secours de la France à l'Ile Bouchard (1947)

- Maria Esperanza et Notre-Dame Réconciliatrice des Peuples de Bétania (1976)

- Luz Amparo et les apparitions de l’Escorial en Espagne (1981)

- Les extraordinaires apparitions de Medjugorje et leur impact mondial (1981)

- La Vierge Marie prophétise les massacres au Rwanda (1981)

- Apparitions et message de la Vierge Marie à Myrna (1982)

- San Nicolas : lorsque Marie visite l’Argentine (1983)

- La Vierge Marie guérit un adolescent, avant de lui apparaître à Belpasso (1986)

- Seuca : l’appel de la « Reine de lumière » en Roumanie (1995)

- Les anges et leurs manifestations

- Les anges gardiens « pour te garder en toutes tes voies »

- Le Mont Gargano

- Le Mont Saint-Michel, ou comment le ciel veille sur la France

- La révélation de l’Axion estin par l’archange Gabriel (982)

- Des anges donnent une ceinture surnaturelle au chaste Thomas d’Aquin (1243)

- Françoise Romaine, le jeu du Ciel et de l’enfer (+1440)

- Les anges finissent la statue de Notre Dame du Bon Succès (1610)

- L’ange qui fait évader Mère Yvonne-Aimée de Malestroit (1943)

- Le sauvetage angélique des accidentés de l’autoroute 6 (2008)

- Les exorcismes au nom du Christ

- Une vague de charité unique au monde

- D'innombrables œuvres de charité

- D'innombrables œuvres d'éducation

- Saint Martin de Tours

- Saint Pierre Nolasque, apôtre de la liberté chrétienne (+1245)

- Rita de Cascia pardonne à l’assassin de son mari (1404)

- Sainte Angèle Mérici : pour servir, non être servie (+1540)

- Saint Jean de Dieu, ou Jésus au service des malades (+1550)

- Saint Camille de Lellis, réformateur des soins hospitaliers (vers 1560)

- Bienheureuse Alix Le Clerc, encouragée par Marie à créer des écoles (+1622)

- Saint Vincent de Paul, apôtre de la charité (+1660)

- Marguerite Bourgeoys, première enseignante de Montréal (+1700)

- Takashi Nagai

- Frédéric Ozanam, inventeur de la doctrine sociale de l’Église (+1853)

- Sainte Joaquina de Vedruna fonde les Carmélites de la Charité (+1854)

- Madame de l’Espérance (+1868)

- Damien de Molokai, missionnaire lépreux (+1889)

- Anne-Marie Adorni au service des prisonnières de Parme (+1893)

- Bienheureuse Josefa Naval Girbés (+1893)

- George Müller adresse ses demandes à Dieu seul (+1898)

- Thérèse-Adélaïde Manetti : une enfance pauvre, un riche héritage (+1910)

- Camille Costa de Beauregard, un père pour les orphelins de Chambéry (+1910)

- Pier Giorgio Frassati, la charité héroïque (+1925)

- Giuseppe Moscati, un saint en blouse blanche (+1927)

- Bienheureuse Irène, « Mère pitié » du Kenya (+1930)

- Mère Marie-Thérèse de Saint-Joseph, « un ange de réconfort et de paix » (+1938)

- Don Luigi Orione, stratège de la charité (+1940)

- Prince Ghika, alias « sœur Vladimir » (+1954)

- Maravillas de Jésus : une charité à l’échelle du monde (+1974)

- Akamasoa : « l’expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple pauvre » (1989)

- Sœur Dulce, le « bon ange de Bahia » (+1992)

- Mère Teresa de Calcutta, une foi inébranlable (+1997)

- Heidi Baker : l’amour de Dieu au cœur des ténèbres

- Des miracles étonnants

- Le Linceul de Turin, témoin de la Passion et de la Résurrection du Christ

- Le Saint Feu de Jérusalem

- Dorothée reçoit des fruits et des fleurs du ciel (+304)

- Le miracle toujours recommencé du sang de saint Pantaléon (+305)

- Le miracle de la liquéfaction du sang de saint Janvier (+431)

- Le miracle des ardents (1130)

- Les miracles de saint Antoine de Padoue (+1231)

- Les multiplications surnaturelles de saint Yves pour les pauvres (+1303)

- Les panini benedetti de saint Nicolas de Tolentino (1447)

- Louis XI apprend à chercher l’éternité plutôt que la guérison (1483)

- Saint Pie V et le miracle du crucifix (1565)

- Une fleur inconnue pousse sur la fosse commune (1572)

- Saint Philippe Néri ressuscite un jeune mort (1583)

- La résurrection de Jérôme Genin (1623)

- Saint François de Sales ressuscite une enfant noyée (1623)

- Le bon père Fourier, un curé lorrain mémorable (+1640)

- Le miracle de Calanda : du moignon à la jambe (1640)

- Le rôti inépuisable de Marie-Thérèse de Lamourous (+1836)

- Saint Jean Bosco et la promesse d’outre-tombe (1839)

- Le jour où le Soleil dansa (1917)

- Un navire de guerre sauvé par le Saint Sacrement (1918)

- À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le signe annoncé par la Vierge Marie apparaît dans le ciel (1938)

- Pie XII et le miracle du soleil au Vatican (1950)

- Stanley Villavicencio, Lazare des temps modernes (1993)

- L'escalier de saint Joseph à Santa Fe

- Le sauvetage miraculeux de Charle par Charles (2016)

- Reinhard Bonnke : 89 millions de conversions (+2019)

- Guérisons miraculeuses

- Le toucher des écrouelles : un miracle de guérison pluriséculaire (XIe-XIXe)

- Réginald d’Orléans est guéri in extremis par la Vierge Marie (1218)

- Le miracle de l’épine (1656)

- Pauline Jaricot miraculeusement guérie par sainte Philomène (1835)

- Avec plus de 7500 dossiers de guérisons inexpliquées, Lourdes est unique au monde (1858)

- Confiante, Catherine Latapie plonge son bras dans la flaque boueuse (1858)

- Pierre de Rudder : une guérison spectaculaire par l’intercession de Notre Dame de Lourdes (1875)

- Estelle Faguette est guérie par la « toute miséricordieuse » (1876)

- Mariam, le « petit rien de Jésus » : une sainte de l'Orient à l'Occident (+1878)

- Saint Charbel guérit aux quatre coins du monde (+1898)

- La guérison miraculeuse de Marie Bailly et la conversion d’Alexis Carrel (1902)

- Gemma, guérie afin d’expier les fautes des pêcheurs (+1903)

- Notre Dame de Lourdes intervient loin du sanctuaire (1910)

- La terre du tombeau de sainte Rafqa (+1914)

- La guérison de Sœur Marie-Joséphine Catanea (+1948)

- Les os déformés de Briege sont redressés (1970)

- Électrocuté, le jeune pompier revient à la vie (1980)

- Guérie d’une maladie incurable, Maureen croit finalement aux miracles (1981)

- La guérison extraordinaire d’Alice Benlian en l’église Sainte-Croix de Damas (1983)

- Une fillette s’empoisonne, Edith Stein la sauve (1987)

- Du Ciel, Jeanne Jugan soulage encore les souffrances du prochain (1988)

- Le miracle survenu le jour de la béatification de Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1990)

- « Pour que le monde croie, tes plaies s’ouvriront tous les 22 du mois » (1993)

- Un prêtre guéri par sainte Faustine, apôtre de la miséricorde divine (1995)

- La bienheureuse Marguerite Bays sauve une enfant (1998)

- Le miracle qui a conduit frère André sur les autels (1999)

- Guérison miraculeuse grâce à un message du Christ (2001)

- Le pape Jean-Paul Ier au chevet d’une fillette (2001)

- Le grand miracle de Luigi Guanella (2002)

- La repousse de l’intestin de Bruce Van Natta : un miracle irréfutable (2007)

- L’intercession miraculeuse de saint Ludovic Pavoni (2009)

- La chute aux conséquences inattendues d’Annabel Beam (2011)

- Le jour où il est béatifié, Jean-Paul II guérit une mère de famille (2011)

- Il avait « zéro » chance de vivre : la guérison miraculeuse d’un bébé (2015)

- Guérison d’un diacre par l’intercession du bienheureux Francesco Mottola (2010)

- Miracle aux urgences pédiatriques (2010)

- Sortie du coma par l’intercession de Pauline Jaricot (2012)

- Guérison de Shams, petite fille musulmane de Bagdad (2014)

- Manouchak, opérée par saint Charbel (2016)

- Le cancer de Maya, guérie sur le tombeau de saint Charbel (2018)

- L’espérance en Dieu, plus forte que le cancer (2024)

- Père Emiliano Tardif

- Damian Stayne

- Corps conservés des saints

- Mourir en odeur de sainteté

- Le corps de sainte Cécile, retrouvé intact (+230)

- Gildas : toutes les marques de la sainteté (+565)

- Saint Claude, vertueux dans la vie et dans la mort (+699)

- Saint Romuald, ermite et réformateur infatigable (+1027)

- Jean le Bon, l’ermite de Mantoue (+1249)

- Stanislas Kostka brûle d’amour pour Dieu (+1568)

- Sainte Germaine de Pibrac, la petite Cendrillon de Dieu (+1601)

- Bienheureux Antonio Franco, l’évêque défenseur des pauvres (+1626)

- Le repos de saint Dimitri de Rostov, pour les siècles des siècles (+1706)

- Giuseppina Faro, servante de Dieu et des pauvres (+1871)

- Don Gaspare Goggi, une « graine de saint » (+1908)

- Le corps incorrompu de Marie-Louise Nerbolliers, la visionnaire de Diémoz (+ 1910)

- Saint Alexis d’Ugine, la simplicité en Christ (+1934)

- La renommée inattendue de la discrète fermière Victoire Brielle (+1847)

- Sainte Marie-Léonie Paradis, à la suite du Christ (+1912)

- La grande exhumation de saint Charbel (1950)